序章 ベルリンの壁が落ちた夜、すべてが始まった

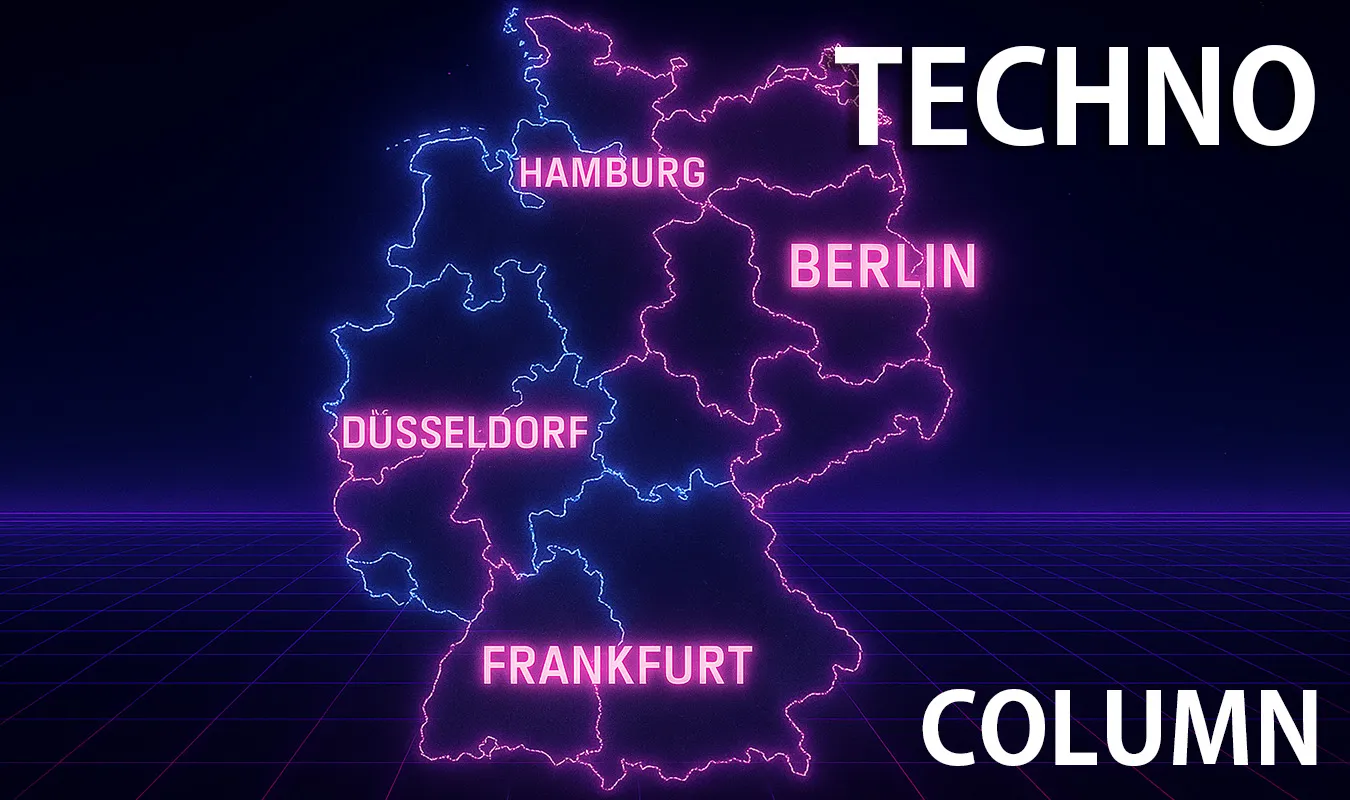

文:mmr|テーマ:ドイツを四つの都市圏に分けて眺めると、テクノは単なる音楽ではなく、地形と歴史の記憶を鳴らす『文化の地図』として見えてくる。

1989年11月。崩れたコンクリートの向こう側で、誰かがスピーカーを持ち出し、ビートを鳴らした。その瞬間、ドイツという国は「再統一」よりも先に、リズムによる再構築を始めていた。

廃墟となった工場、空き倉庫、地下トンネル——そこに流れ込んだ音は、英米のコピーではない。“Made after the Wall”。国境を越えるための音楽ではなく、国境の跡地に生まれた音楽だった。

第1章 ベルリン:廃墟からクラブへ ―「デトロイト以降」の首都

1-1. 壁の跡地に鳴り響いたキック

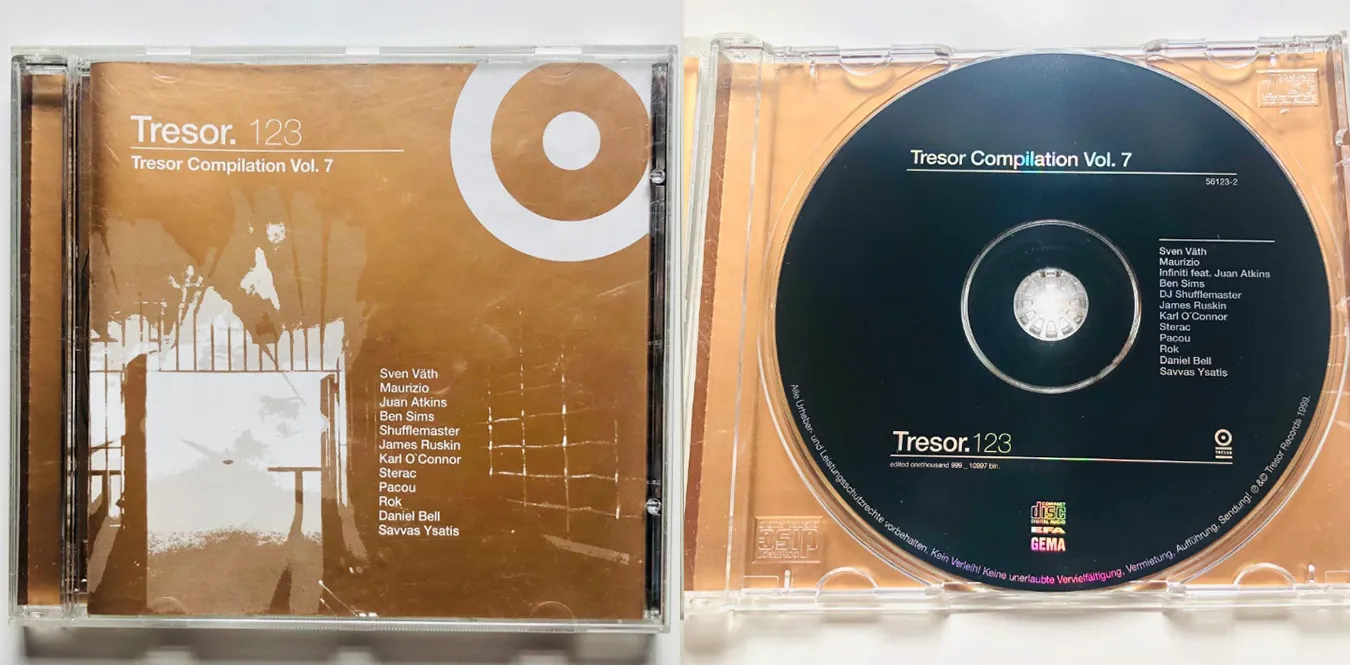

Tresor、E-Werk、そして後に世界的な象徴となるBerghain。

ベルリンのテクノは、デトロイトへの憧憬と同時に、都市の再生プロジェクトでもあった。Jeff MillsやUnderground Resistanceがもたらした硬質なリズムは、社会主義の影を引きずる街で、自由の代弁者となった。

「この街では、音が政治なんだ」

— Dimitri Hegemann(Tresor創設者)

1-2. ミニマルの誕生と「構築の美学」

Basic Channel、Chain Reaction、Raster-Noton。

音を削り、構築し、空間を支配する。「何もない」ことの豊かさを見つめるベルリン・ミニマルは、建築やデザインの思想とも響き合った。

音響は壁ではなく、空気の構造となる。

1-3. ベルリンが世界のテクノ首都となるまで

90年代後半、世界中のアーティストがこの街へ移住した。

Richie Hawtin、Ellen Allien、Ben Klock。

ベルリンは、国家ではなくサウンドの共和国になった。テクノが職業であり、人生であり、信仰である都市。

音が鳴るかぎり、この街は決して眠らない。

第2章 デュッセルドルフ〜ケルン:電子音の実験室

2-1. クラフトワークの影と継承者たち

ライン川流域には、もうひとつのDNAが流れている。

それはKraftwerkが築いた「人間と機械の調和」という思想だ。

NEU!、La Düsseldorf、Cluster——70年代のエレクトロ実験が、後のテクノの下地を作った。

2-2. Kompaktとミニマル・ポップの系譜

90年代、ケルンから立ち上がったKompaktレーベルは、ベルリンの硬質さとは異なる“やわらかなテクノ”を提示した。

Wolfgang VoigtのGasが描くのは、霧の森に漂う低周波。ミニマルが情緒と詩性を獲得した瞬間だった。

「僕にとってテクノは風景画だ」

— Wolfgang Voigt

2-3. ライン川の電子音楽文化圏

Kölnではクラブも美術館も区別されない。

電子音は“文化”そのものであり、都市生活の呼吸のリズム。

そこには、理性と夢想が同居するドイツ的ロマン主義の延長線がある。

第3章 フランクフルト:インダストリアルとレイヴの坩堝

3-1. “Sound of Frankfurt”の爆発

もしベルリンが哲学なら、フランクフルトは祝祭だ。

Sven Väth、Eye Q、Harthouse——90年代初頭、ここから「レイヴ」という熱狂が生まれた。

金属的なトランス・ビートが、産業都市の夜を照らす。

3-2. 都市と産業のグルーヴ

金融と労働、倉庫と煙突。

この街のテクノは、工業地帯の機械の呼吸そのものだ。

Dorian Grayクラブの地下にあった音圧は、社会の反動でもあり、カタルシスでもあった。

3-3. フランクフルトの遺伝子はどこへ行ったか

Cocoon、Ibiza、フェス文化。

そのすべての原点に、90年代のフランクフルト・レイヴがある。

EDM以前のヨーロッパは、ここから始まっていた。

テクノは祈りであり、経済の背後で鳴るもうひとつの心音だった。

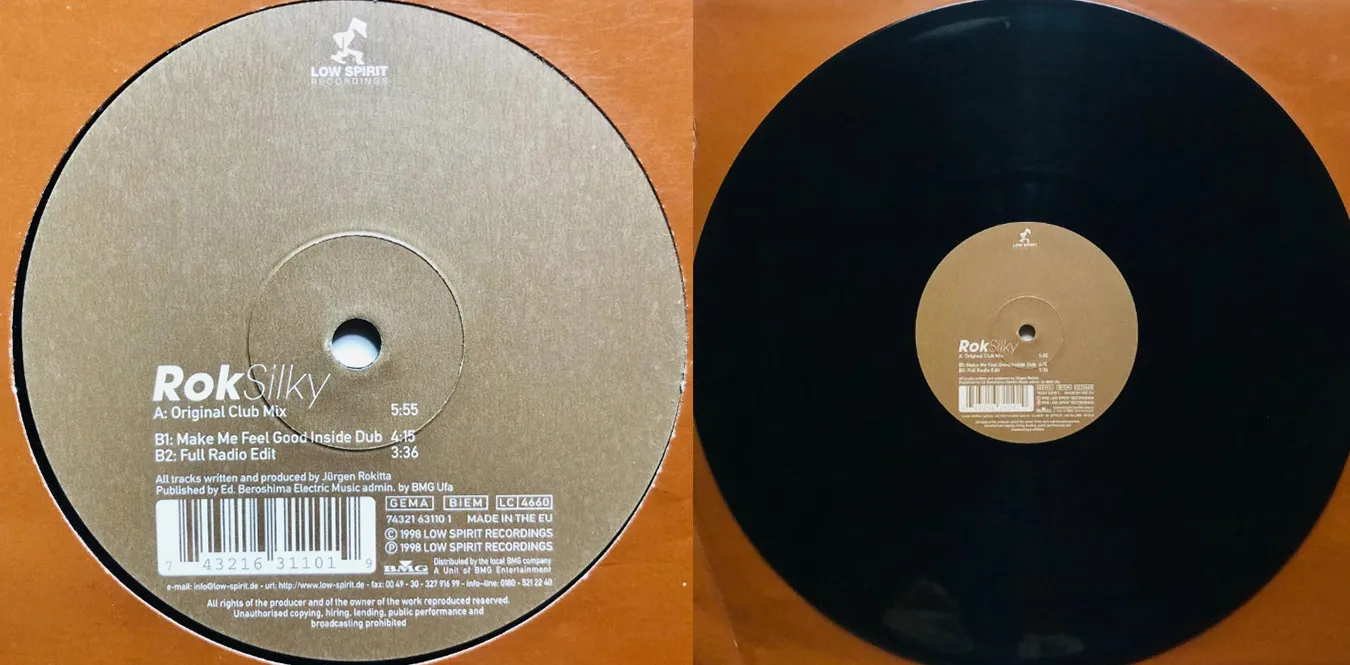

第4章 ハンブルク〜ライプツィヒ:辺境からの抵抗

4-1. 北の実験都市ハンブルク

Dial Records、Pantha du Prince、Lawrence。

北国のテクノは、孤独と詩を湛えている。

煌びやかなベルリンの対極にある、内省的なメランコリー。

「踊るための音楽」ではなく、「考えるためのビート」。

4-2. 東部ライプツィヒのローカル・シーン

東独時代から続くDIY精神が、この街の地下に息づいている。

廃墟をクラブに変え、手製のシステムで音を鳴らす。

そこにあるのは、商業化とは無縁の共同体としてのテクノ。

彼らにとって、音楽は政治的でもあり、日常的でもある。

4-3. “中心ではないテクノ”の意義

ベルリンを神格化することは簡単だ。

だが本当のドイツ・テクノの多様性は、周縁の抵抗にある。

地方の持つ時間の遅さ、アナログの手触り。

それが、テクノという未来の音を逆照射している。

第5章 四つのドイツをつなぐリズムの地図

5-1. 「統一」ではなく「多極化」としてのドイツ・テクノ

21世紀、テクノは単一の都市文化ではなくなった。

ベルリンの機能美、ケルンの詩情、フランクフルトの熱狂、ライプツィヒの共同体。

それぞれのリズムが交差し、多極的なドイツの音響地図を描いている。

5-2. ドイツ的ミニマリズムの未来

ハードウェアへの回帰、モジュラー・シンセの再発見。

それは単なる懐古ではなく、手で考えるテクノへの回帰だ。

ドイツのテクノは今もなお、都市と身体をチューニングし続けている。

終章 無限のループの中の「国」

テクノとは、国境を越えた後に残る“リズムの国民性”である。

ベルリンの壁が崩れてから三十余年、

ドイツは政治ではなく音で統一された国になった。

そして、その心臓の拍動は、いまも4/4拍で鳴り続けている。

年表:ドイツ・テクノの軌跡

Kraftwerk結成(デュッセルドルフ)"]:::year n1974["1974

『Autobahn』リリース — 電子音によるポップ革命"]:::year n1981["1981

D.A.F.『Alles ist gut』— ニューウェーブとエレクトロの融合"]:::year n1989["1989

ベルリンの壁崩壊、Tresorオープン"]:::year n1993["1993

Sven Väth『Accident in Paradise』発表(フランクフルト)"]:::year n1996["1996

Basic Channel/Chain Reactionがミニマル・ドイツ美学を確立"]:::year n2000["2000

Kompaktがケルン・ミニマルの時代を開く"]:::year n2004["2004

Ellen Allien『Berlinette』— ベルリンの新世代象徴"]:::year n2010["2010

Pantha du Prince『Black Noise』— 北部メランコリー派の成熟"]:::year n2020["2020

モジュラー再評価とライブコーディング文化の拡張"]:::year title --> n1970 n1970 --> n1974 n1974 --> n1981 n1981 --> n1989 n1989 --> n1993 n1993 --> n1996 n1996 --> n2000 n2000 --> n2004 n2004 --> n2010 n2010 --> n2020

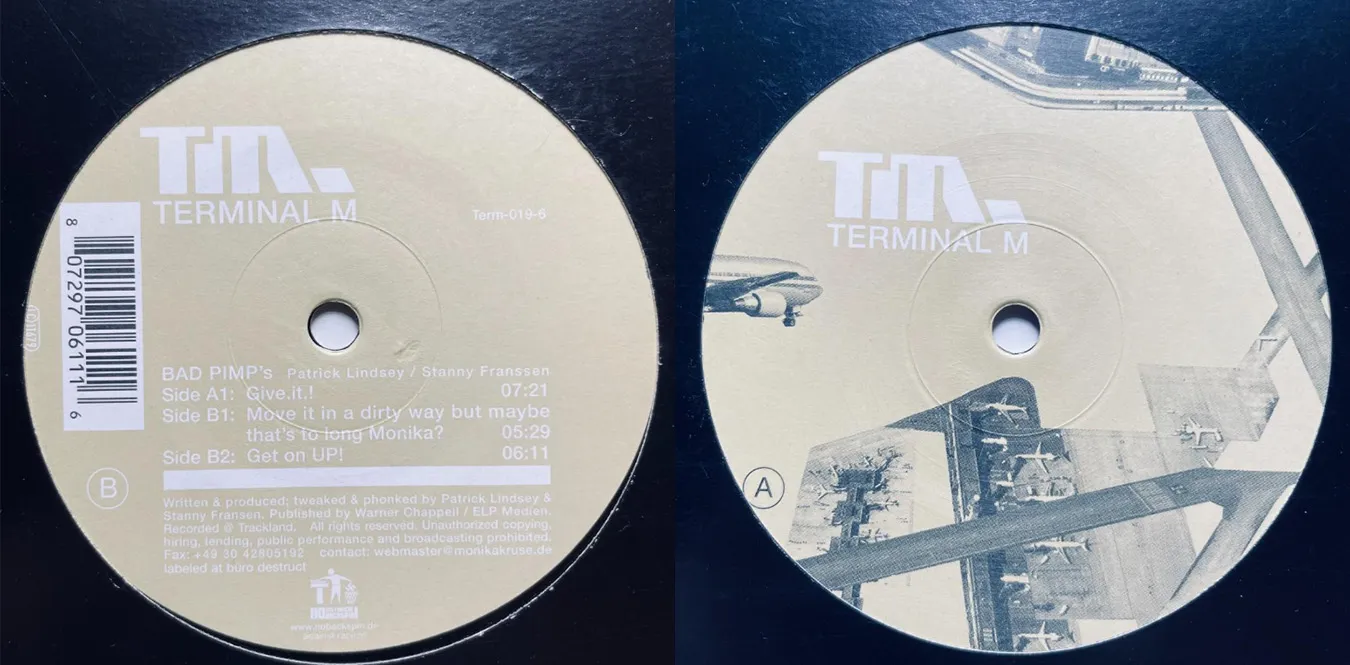

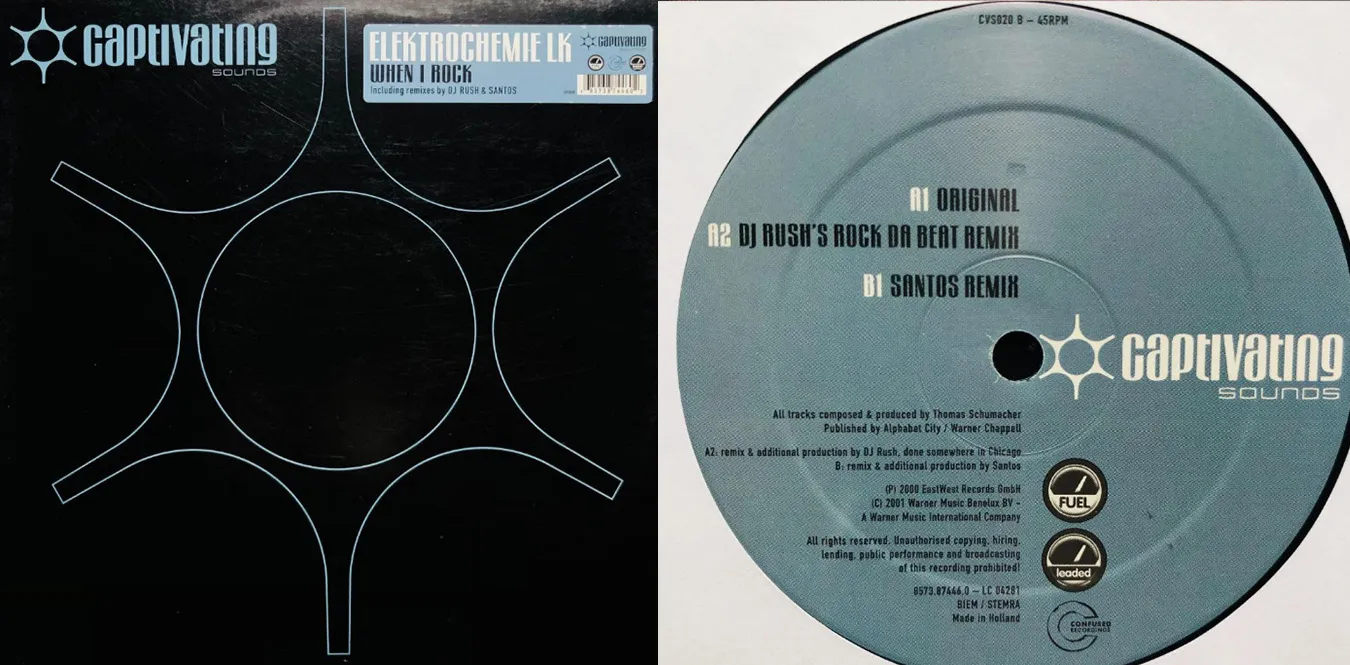

各都市別ディスコグラフィー

| 地域 | アーティスト | 名盤 | 年 | リンク |

|---|---|---|---|---|

| ベルリン | Basic Channel | Quadrant Dub | 1994 | Amazon |

| デュッセルドルフ〜ケルン | Kraftwerk | Trans-Europe Express | 1977 | Amazon |

| フランクフルト | Sven Väth | Accident in Paradise | 1993 | Amazon |

| ハンブルク〜ライプツィヒ | Pantha du Prince | Black Noise | 2010 | Amazon |

都市別相関図(アーティストの系譜図)

(Dimitri Hegemann)"] B2["Basic Channel

(Markus / Moritz)"] B3["Raster-Noton

(Alva Noto)"] B4["Berghain / Ostgut

(Ben Klock, Marcel Dettmann)"] B5["Ellen Allien"] B6["Richie Hawtin

(移住/関係)"] end %% --- サブグラフ:デュッセルドルフ〜ケルン --- subgraph RHINE["DUSSELDORF — KÖLN"] direction TB C1["Kraftwerk"] C2["NEU! / La Düsseldorf"] C3["Cluster"] C4["Kompakt

(Wolfgang Voigt)"] C5["Gas

(Wolfgang Voigt)"] end %% --- サブグラフ:フランクフルト --- subgraph FRANKFURT["FRANKFURT"] direction TB F1["Sven Väth"] F2["Eye Q / Harthouse"] F3["Cocoon

(Sven Väth)"] F4["Trance / Rave lineage"] end %% --- サブグラフ:ハンブルク〜ライプツィヒ --- subgraph NORTH["HAMBURG — LEIPZIG"] direction TB H1["Dial Records

(Claudio PRC 等)"] H2["Pantha du Prince"] H3["Local DIY Scenes

(Leipzig underground)"] H4["Lawrence"] end %% --- 外的影響(デトロイト) --- subgraph DETROIT["DETROIT (influence)"] direction TB D1["Juan Atkins"] D2["Kevin Saunderson"] D3["Jeff Mills

(Underground Resistance)"] end %% --- 矢印(影響 / 系譜) --- %% Berlin internal B1 --> B4 B2 --> B3 B2 --> B4 B5 --> B4 B6 --> B4 %% Rhine internal C1 --> C2 C1 --> C3 C3 --> C4 C4 --> C5 C2 --> C4 %% Frankfurt internal F1 --> F2 F2 --> F3 F3 --> F4 %% North internal H1 --> H2 H2 --> H4 H3 --> H2 %% Cross-city influences C1 --> B2 D3 --> B1 D1 --> C1 F1 --> B4 C4 --> B3 H1 --> B3 H3 --> B1

余韻

テクノのリズムは、過去を忘却するためではなく、記憶を拍動として保存するための装置である。 ドイツという国の歴史が、いまもビートとして脈打っている。 それが、この国が世界のどこよりも「音に誠実」であり続ける理由だ。

関連コラム

🔗 【コラム】 ドイツ・テクノ(German Techno)の系譜と現在 ― ベルリンから世界へ広がる音の美学

🔗 【コラム】 テクノの発祥から現在まで ― 名盤と機材でたどる年代史