10インチという「中間のフォーマット」

文:mmr|テーマ:7インチでも12インチでもない。10インチという中間フォーマットが語る、音の美学と時代の記憶

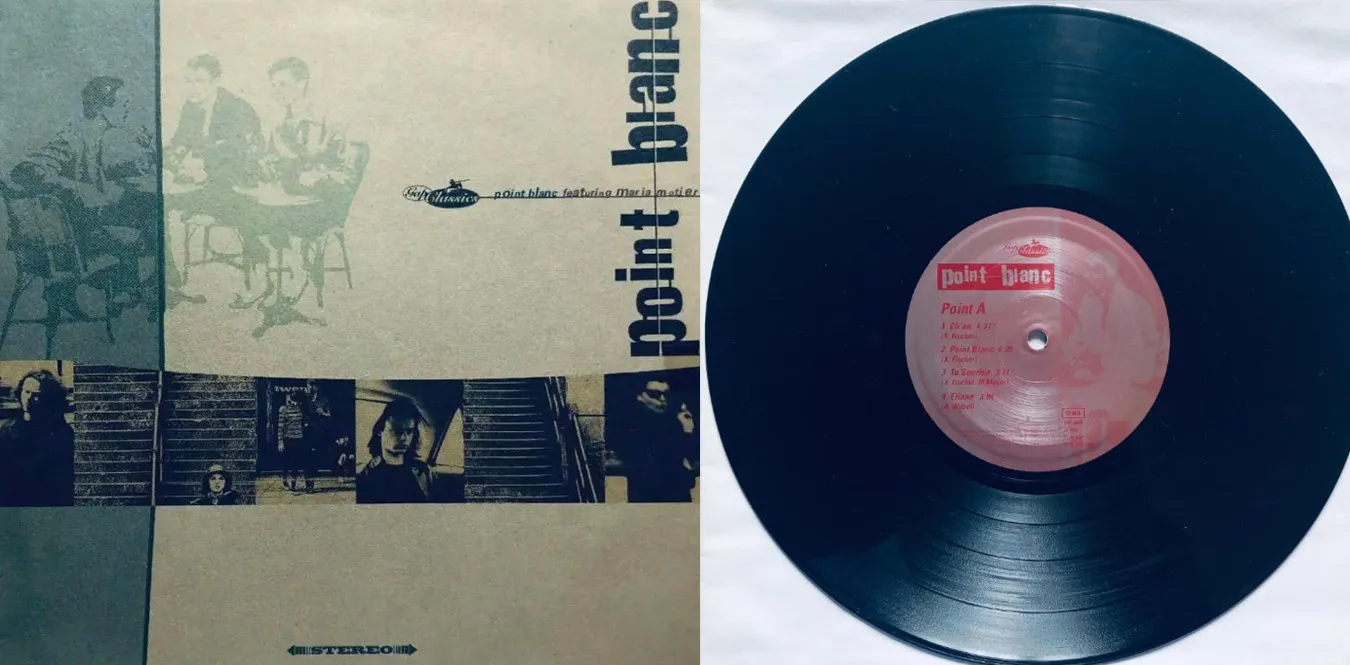

10インチレコード。

その言葉には、ある種の曖昧さが宿っている。7インチシングルの即効性とも、12インチLPの充足感とも異なる、中途半端でありながらも独特の存在感。レコードの歴史をひもとくと、この“中間のフォーマット”がいかに時代の転換点を彩ってきたかが見えてくる。

10インチは、単なるサイズの問題ではない。それは「時間の長さ」や「音の密度」を再定義する、もうひとつの哲学でもあった。片面10分前後という制約は、アーティストやエンジニアに「凝縮する」という選択を迫り、その結果として、驚くほど粒立ちの良い音と、集中力を要する聴取体験を生んだ。

“聴き終わるまでにちょうど一服できる長さ”。

そんな時間感覚の中にこそ、10インチの美学は宿っている。

技術史としての10インチ:回転数・溝幅・音質のバランス

10インチの魅力は、単なる「サイズの中間」では語り尽くせない。

それは物理的にも、音響的にも絶妙なバランスの上に成り立っている。

1950年代初頭、33⅓回転LPと78回転SPの狭間に生まれた10インチ盤は、片面約10〜12分という収録時間を持っていた。この長さは、当時のジャズやクラシックのセッションにおいて、最も自然な“演奏単位”と一致していた。フルセットの演奏を無理なく収められる時間。これが、12インチへの移行前に多くのレーベルが10インチを採用した理由のひとつである。

さらに、盤面が小さいことで内周歪みが軽減され、音の立ち上がりが鮮明になる。カッティング・エンジニアの間では「10インチの音は芯がある」と評されることも多い。低域の伸びよりも、ミッドレンジの鮮度を重視する音楽において、この特性はとりわけ効果的だった。

1950年代の10インチ黄金期:ジャズとクラシックの実験場

10インチが最も輝いたのは、1950年代前半のジャズ黎明期である。

Blue Note、Prestige、Clefといったレーベルは、アーティストたちの試行錯誤を10インチというフォーマットに閉じ込めた。

マイルス・デイヴィス『Young Man with a Horn』(1952)、セロニアス・モンク『Thelonious Monk Trio』(1954)、チャーリー・パーカー『Now’s the Time』(1953)。これらはいずれも、10インチという制約の中で最高の構成を求めた“短編映画”のような作品だった。

12インチLPの登場以前、10インチは“LP”という新しい概念の試験場だった。長尺作品のフォーマットが定まらないなかで、10インチはアーティストに「まとまり」を与え、同時に「切り取られた瞬間」の濃密さを残した。

そして見逃せないのが、ジャケットデザインの進化である。Reid Miles登場以前のBlue Noteは、タイポグラフィと写真の余白を活かした簡潔な構成で知られるが、その黄金比が最も美しく現れたのも10インチ時代だった。

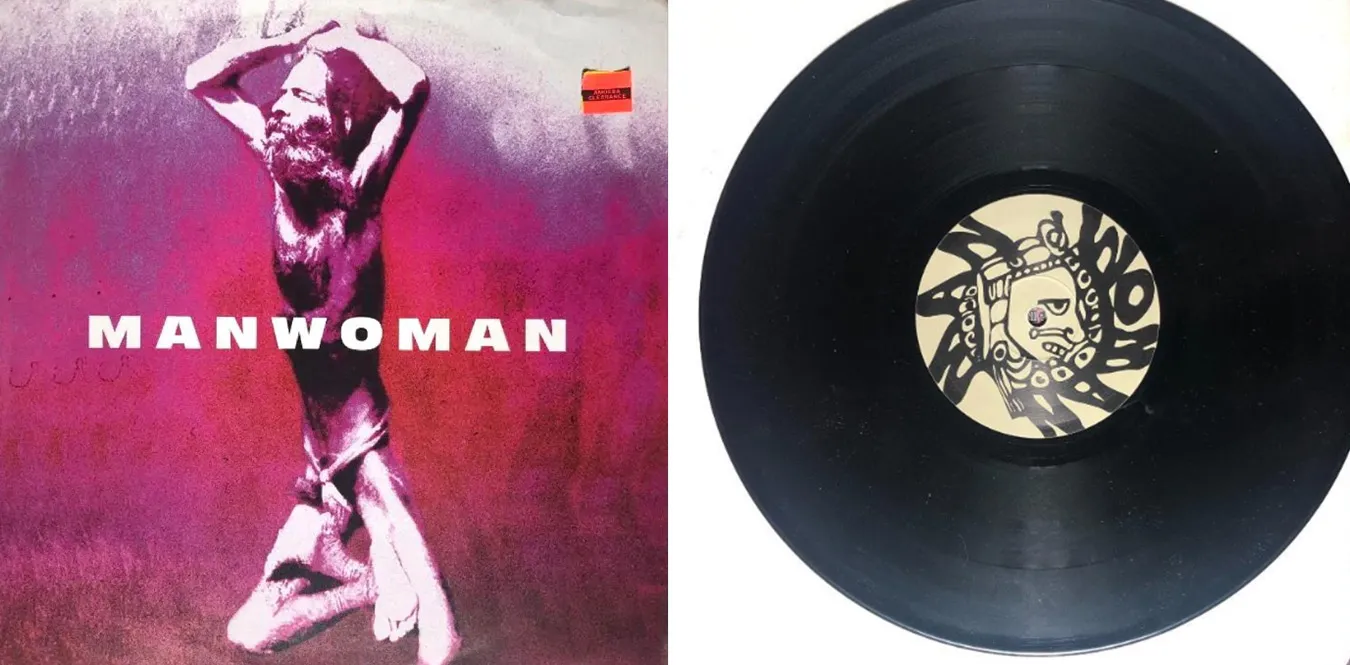

忘れられたサイズの復活:パンク、オルタナ、インディの文脈で

やがて12インチLPが市場を支配し、10インチは歴史の片隅に追いやられる。

だが1980年代、パンクとインディの流れが再びこのフォーマットを呼び戻す。

理由は単純だった。

「7インチより多く、LPより軽い」。

制作費が抑えられ、流通も容易。さらに、奇妙なサイズ感が“DIY感”や“限定感”を演出した。Sonic Youthの『Death Valley ’69』や、Pavementの『Watery, Domestic』。どれも10インチという形で登場し、アートワークを含めた“モノとしての美学”を提示した。

Radioheadが『Com Lag (2plus2isfive)』を10インチで発表したとき、そこには明確な意図があった。フルアルバムでもなく、シングルでもない。バンドが自らの実験的側面をリスナーと共有するための最適な媒体として、10インチは再び意味を取り戻したのだ。

日本における10インチ文化:ミニマリズムと職人気質

日本では、10インチ盤は“珍盤”として扱われることが多い。

だが、その少なさゆえに、特別な愛着を生む。

東洋化成をはじめとする国内プレス工場の精密な技術は、10インチのような微妙なフォーマットにこそ真価を発揮する。盤面の静寂、針の滑らかさ、印刷の発色。その一つひとつが、職人的感性の賜物だ。

近年では、細野晴臣の10インチ再発盤や、七尾旅人『リトルメロディ』、坂本慎太郎『ディスコの神様』など、10インチをあえて選ぶアーティストも増えている。それは単にノスタルジーではなく、“聴く時間”を再設計する行為なのだ。

「短いけれど、濃い」。

日本的な“間”の美学が、10インチというフォーマットに自然と溶け込んでいる。

物理メディアの再定義:10インチが示す未来のフォーマット哲学

ストリーミング全盛の今、フォーマットの差異は本来、音に関係ないはずだ。

だが、10インチの存在はその前提を揺るがす。

再生時間が短いことは、集中を促す。

サイズが小さいことは、親密さを生む。

物理的な制約が、逆に「聴く」という行為の輪郭を際立たせる。

10インチを手に取るとき、私たちは“時間”をも手に取っているのだ。

それはアルゴリズムによって無限に流れるプレイリストとは異なる、終わりを意識した音楽体験。針を落とし、盤を裏返す。その一連の動作こそ、10インチが現代に語りかける「非効率の美学」なのである。

終章:手のひらに乗る時間、10インチが語る「音の密度」

10インチは、不完全でありながら完結している。

それは長編でも短編でもない、“短い物語”のようなフォーマット。

手のひらに乗る音楽。だが、その密度は12インチにも劣らない。

フォーマットとは、単なる容器ではなく、思想である。

10インチの再評価は、音楽の“聴かれ方”そのものを問い直す行為だ。

いつの時代も、技術の境目には「中間」が存在する。

その曖昧さの中にこそ、表現の自由と実験精神が宿る。

10インチというサイズは、そのことを私たちに静かに語りかけている。