序章:音楽が「文脈」で聴かれる時代

文:mmr|テーマ:AIが音楽を作り、人間がそれを再解釈する時代。生成AIが支配する創作環境の中で、“人間らしさ”はどこに宿るのか。ポストAI時代の音楽と感性の再構築をめぐる文化的考察

2025年の音楽は、もはや「ジャンル」で語られるものではない。 SpotifyやApple Musicでのリスニング体験は、“ロック”“ヒップホップ”“エレクトロニカ”といった分類を超え、気分・時間・場面に寄り添う形で再編されつつある。

「雨の日に聴く」「午前2時のトラック」「コーヒーと過ごす朝」――そうしたリストタイトルが示すのは、“ジャンルより文脈”という新しい価値観だ。 音楽は“何でできているか”ではなく、“どう響くか/どんな状況に合うか”で語られる。

この変化の中心には、AI、ノスタルジア、そしてリスナー自身の“記憶”がある。

第1章:AIがもたらした「作曲の民主化」と“人の文脈”の価値

AI音楽生成ツール――Suno、Udio、AIVA、Stable Audio。 2025年の現場では、これらがプロとアマチュアの境界を溶かしている。 音楽を“つくる”ことは、もはや専門技能ではなく、“発想を形にする”ことになった。

AIは“音を作る”、人間は“意味を選ぶ”

たとえば、エレクトロニカ・アーティストのArcaは、AIサウンドを素材として扱い、自らの肉声と切り重ねる。彼女が行うのは「AIが生み出す無数の可能性の中から、“なぜそれを選ぶか”という文脈設計」だ。 同様に、UK発のJames BlakeはAIを「共作者」として扱いながら、“人間の脆さ”をテーマにアルバム『Playing Robots Into Heaven』(2024)を構築した。

これらの事例が示すのは、AIが「音を生み出す存在」ではなく、「人が何を選ぶかを際立たせる鏡」になりつつあるということだ。 ツールが誰にでも開かれたからこそ、問われるのは個人の文脈力=選択の意味である。

第2章:ノスタルジアと「過去の未来」をめぐる音像

TikTokを中心に、“2000年代回帰”が音楽シーンに大きな波を起こしている。 Avril LavigneやThe Killersの楽曲が再びバイラル化し、同時に若手アーティストたちが“Y2K aesthetics”を再構築している。

2000年代サウンドのリサイクルと再発明

米国ではChappell Roanが、2000年代のポップ感とクィア表現を結びつけた『Midwest Princess』(2024)でブレイク。 日本でも水曜日のカンパネラが、ゼロ年代J-POPの軽やかさをAI的ビート感で再構築している。

これらの“レトロ・フューチャー”な音楽は、「懐かしさ」と「現在的アイロニー」の間で機能している。 言い換えれば、“あの頃の未来”をもう一度、今の技術と感覚で鳴らしているのだ。

「古さを模倣しないノスタルジア」へ

ここで重要なのは、“模倣ではなく再編集”という姿勢である。 Spotify上のプレイリスト「Retro-Future Pop」「Y2K Wave」などに象徴されるように、今のノスタルジアは「音の質感」を過去に寄せながらも、“制作文脈”は現代的だ。 例えば、Charli XCXの『BRAT』(2024)は、90sクラブカルチャーをサンプリングしつつ、インターネット以降の自意識をテーマにしている。 彼女の“過去の音を素材化する方法”は、音楽の歴史そのものをサンプリングしていると言える。

第3章:ローカル音楽がグローバル文脈を上書きする

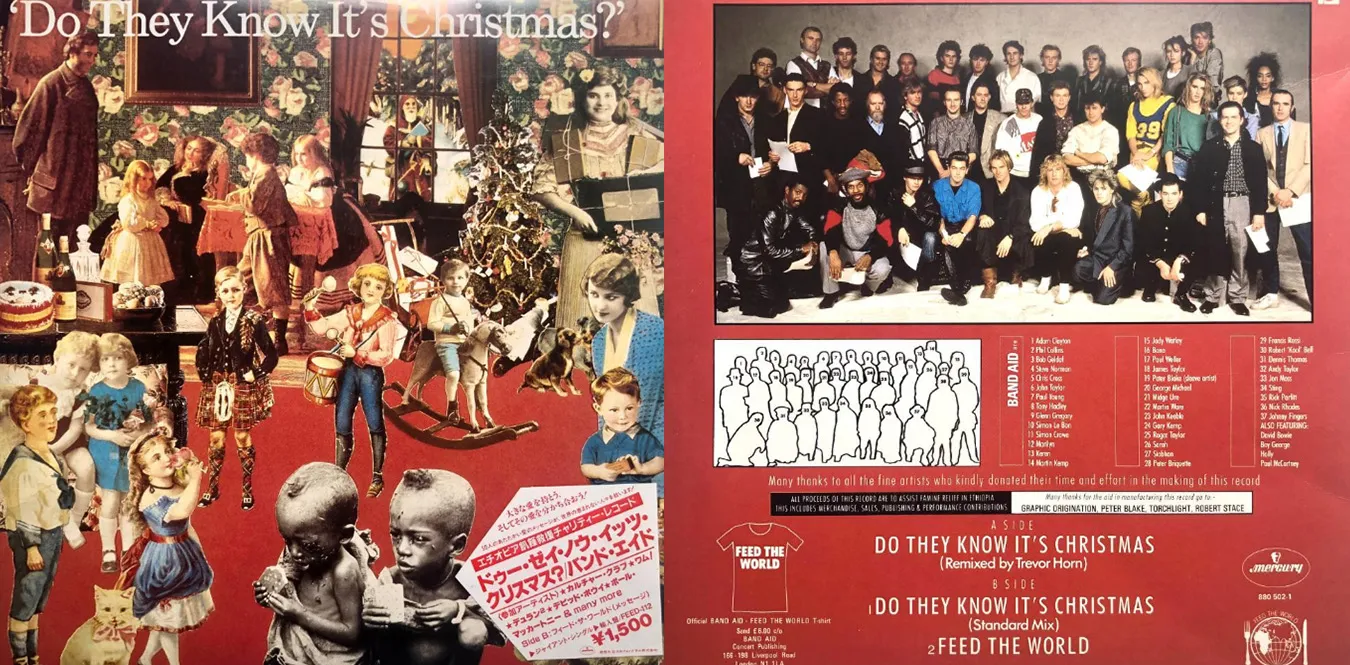

音楽が国境を越える速度は、SNS時代に入って劇的に変わった。 その中心にあるのが、アフロビーツ、アマピアーノ、ラテン・トラップ、K-pop、City Pop再評価などのローカル起点の波だ。

アフロビーツとアマピアーノ:南から生まれた主流音

ナイジェリア出身のBurna BoyやRemaが世界チャートの上位に並び、アマピアーノのビートはロサンゼルスやロンドンのプロデューサーにも引用される。 これまで“西欧中心”だったポップ・リズムの重心が、今や南半球的グルーヴに移りつつある。 テンポは遅く、キックは深く、ベースは有機的――“踊るための静けさ”が新しい快楽の形式になっている。

City Pop再評価:東からの逆輸入

日本発の竹内まりや「Plastic Love」が海外で再バイラルした現象以降、City Popは“アジア的ノスタルジア”としてグローバル再編された。 2025年現在、タイ・インドネシア・韓国の若手アーティストがCity Pop的コード進行や質感を引用し、“東洋の夢”を再構築している。 グローバルポップの中心が「ロサンゼルス」だけでなく「バンコク」「ソウル」「東京」へと広がっているのだ。

第4章:“参加する音楽”としてのライブとファンダム

ライブという概念もまた、変化の真っ只中にある。 コロナ禍で広がった配信ライブの文化は終わらず、今は「ハイブリッド・ライブ」という新しい定常形に変化している。

メタバースから“拡張現実”へ

2024年のTravis Scott “Utopia Experience”は、リアル会場とAR投影を組み合わせ、観客が“空間的に体験するライブ”を作り出した。 日本でもPerfumeがAR演出を取り入れ、ファンのスマホ越しに“別の現実のステージ”を見せた。 ライブの価値は、“その場の記憶”と“共有の瞬間”をどれだけデザインできるかに移っている。

ファンダイレクト時代のコミュニティ

PatreonやBandcamp、Discordを使ったファン直結のエコシステムが成熟しつつある。 たとえば、Grimesは自身のAIボイスを開放し、ファンが“彼女の声で曲を作る”ことを公式に認めている。 「聴く」から「参加する」へ――この転換は、音楽を“共同体的体験”へと変えている。

第5章:サウンドのトレンド――静けさと密度の共存

音のトレンドそのものも変化している。 2025年の特徴は、静けさ(Minimal)と密度(Maximal)の共存だ。

“静かなクラブ”と“内省的エレクトロニカ”

アフロハウスやアマピアーノのような“低速グルーヴ”の流行は、踊ることが“内省”にもなる時代を象徴する。 ベルリンやソウルのクラブでは、100〜110BPMのセットが標準になりつつあり、“踊りながら考える”空間が生まれている。 日本でも、食品まつり a.k.a foodmanやyahyelが“静かなクラブミュージック”を探求している。

逆に“密度”を極める動きも

一方、hyperpop以降の潮流では、音の飽和・断片化・ノイズ化が進んでいる。 100 gecsやDorian Electraらの過剰な編集感は、「ポップをどこまで壊せるか」という遊びでもある。 AIが整えた世界だからこそ、“壊すこと”が新たな創造性になっているのだ。

第6章:リスナーと音楽体験の新しい関係

今のリスナーは、音楽を“所有”しない。 むしろ、「時間を共有する」ことを望む。 サブスクリプション、ライブ、SNS、短尺動画。 音楽は“モノ”ではなく、“流れの中の瞬間”として消費される。

プレイリスト文化の成熟

Spotifyでは“気分系プレイリスト”が主流化し、「音楽の背景化」が進んでいるように見える。 しかし実際には、“背景”だからこそ“環境との共鳴”が求められる。 リスナーは“空気を変える曲”を探しており、アーティストは“場をデザインする曲”を作っている。

アルバムという形式の再定義

アルバムが「ストーリーの集約」として再び見直されているのも注目だ。 たとえば、Billie Eilish『HIT ME HARD AND SOFT』(2024)は、1曲ごとのバイラルよりも“作品全体で沈み込む体験”を優先した。 “アルバムで聴く”という行為が、ストリーミング時代の中で逆説的に贅沢な時間の使い方になっている。

終章:音楽が“境界を失った”その先へ

音楽がこれほど多様化し、民主化し、拡散した時代はない。 AIが作曲を手伝い、ノスタルジアが未来の材料となり、グローバルとローカルが交わる。

この変化を単に“混乱”と見るのではなく、“自由の始まり”と捉えるべきだ。 音楽は常に、人と人、人と時間、人と記憶をつなぐメディアである。

いま必要なのは――

-

誰が作るかではなく、なぜその音を鳴らすのか。

-

どんなジャンルかではなく、どんな瞬間を生むのか。

-

技術の進化ではなく、感情の響きをどう更新するか。

2025年の音楽は、その問いを私たち全員に投げかけている。 そしてその答えは、AIでもアルゴリズムでもなく、 「耳を澄ます」ことの中に、静かに存在している。

参考アーティスト・作品リスト

| アーティスト | 代表作(年) | 備考 | リンク |

|---|---|---|---|

| James Blake | Playing Robots Into Heaven (2024) | AIとの共作的制作プロセス | Amazon |

| Charli XCX | BRAT (2024) | ノスタルジア+インターネット文化の融合 | Amazon |

| Chappell Roan | Midwest Princess (2024) | Y2Kポップとフェミニズム表現 | Amazon |

| Burna Boy | I Told Them… (2023) | アフロビーツの世界的拡張 | Amazon |

| Billie Eilish | HIT ME HARD AND SOFT (2024) | “アルバム体験”の再評価 | Amazon |

| 食品まつり a.k.a foodman | やすらぎランド (2021) | 日本発の静的クラブサウンド | Amazon |

You Don't Have To Tell Me.webp)