日本の70年代Discoと赤ラーク ― 音楽と煙草が描いた夜の美学

文:mmr|テーマ:日本の1970年代、ディスコと赤ラークの広告が交錯した時代の記録。音楽・ファッション・煙草の匂いが交わる夜の記憶をたどる

1970年代の日本。新宿、赤坂、六本木。

夜の街は「ディスコ」という言葉を通じて、未知の自由を獲得しようとしていた。

その空気を彩ったのは、光るミラーボール、Soul Train的なグルーヴ、そして赤ラークの赤いパッケージだった。

1. 都市の夜に生まれた「ディスコ」という異文化装置

1970年代前半、日本の都市部にはアメリカ帰りの青年たちが開いたクラブが点在していた。

「ムゲン」「クレオパトラ」「スペースカプセル」などのディスコは、単なるダンスフロアではなく、

音楽・香り・照明・煙草・ファッションが交錯する総合的体験空間だった。

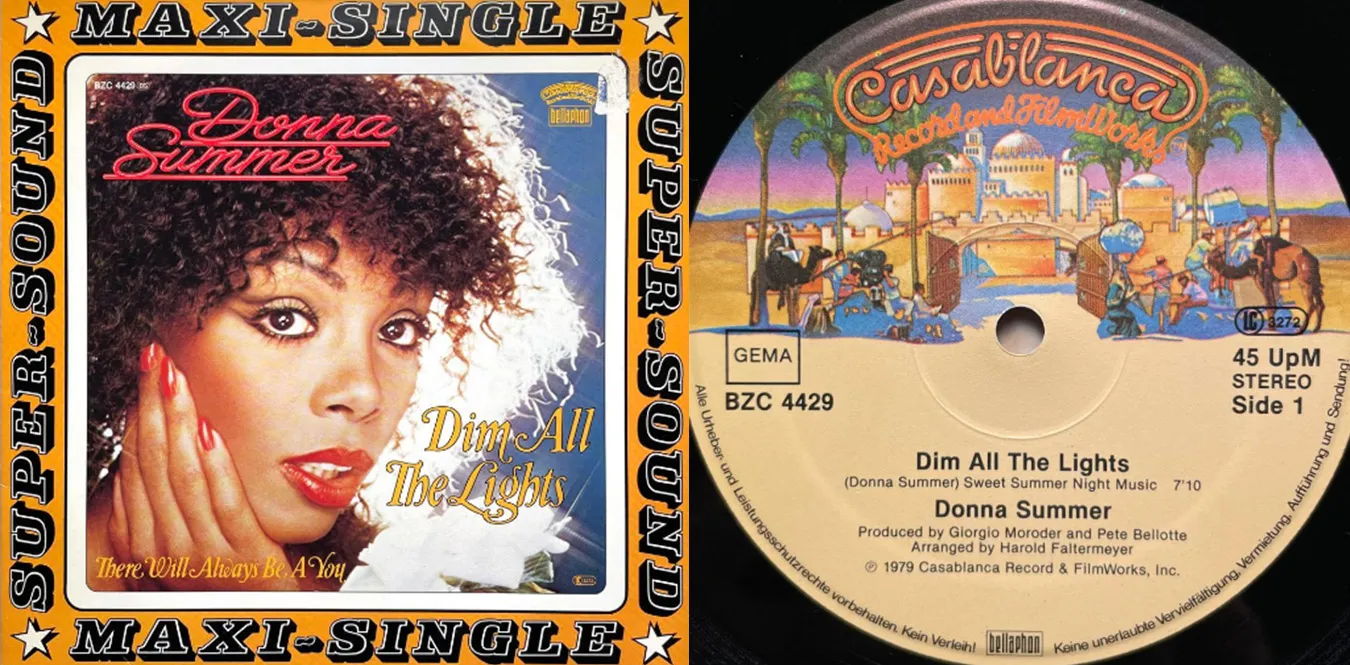

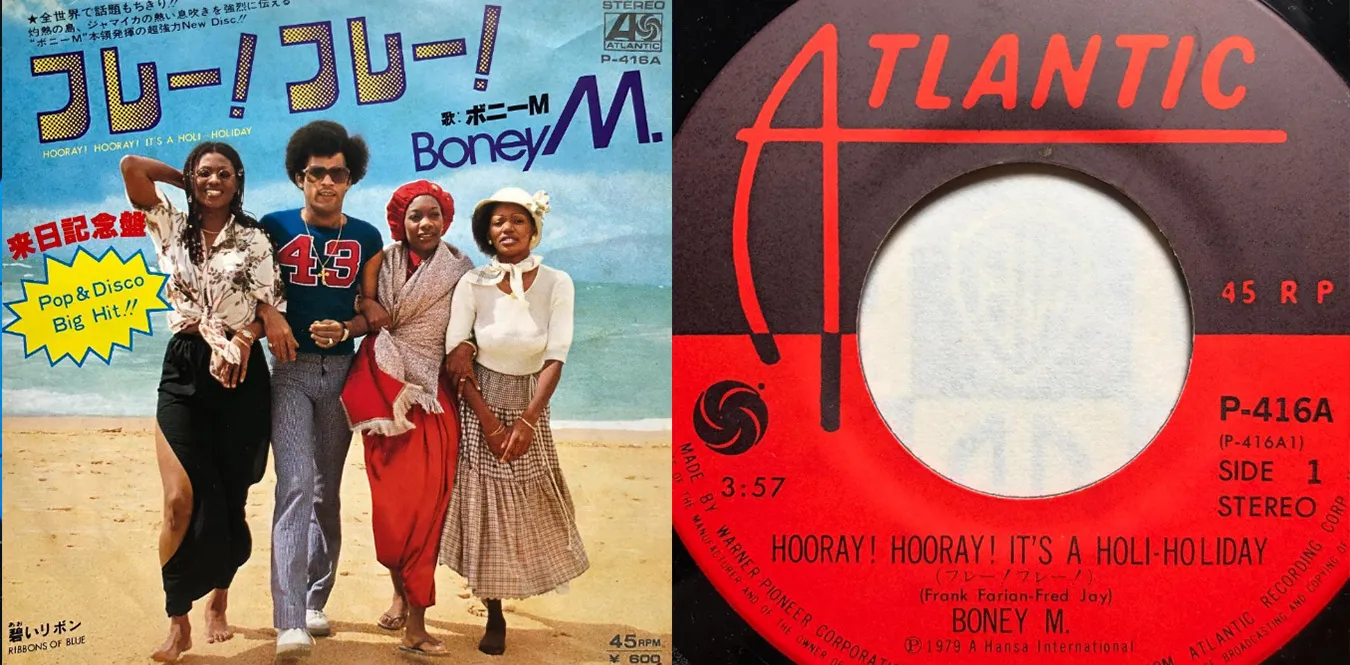

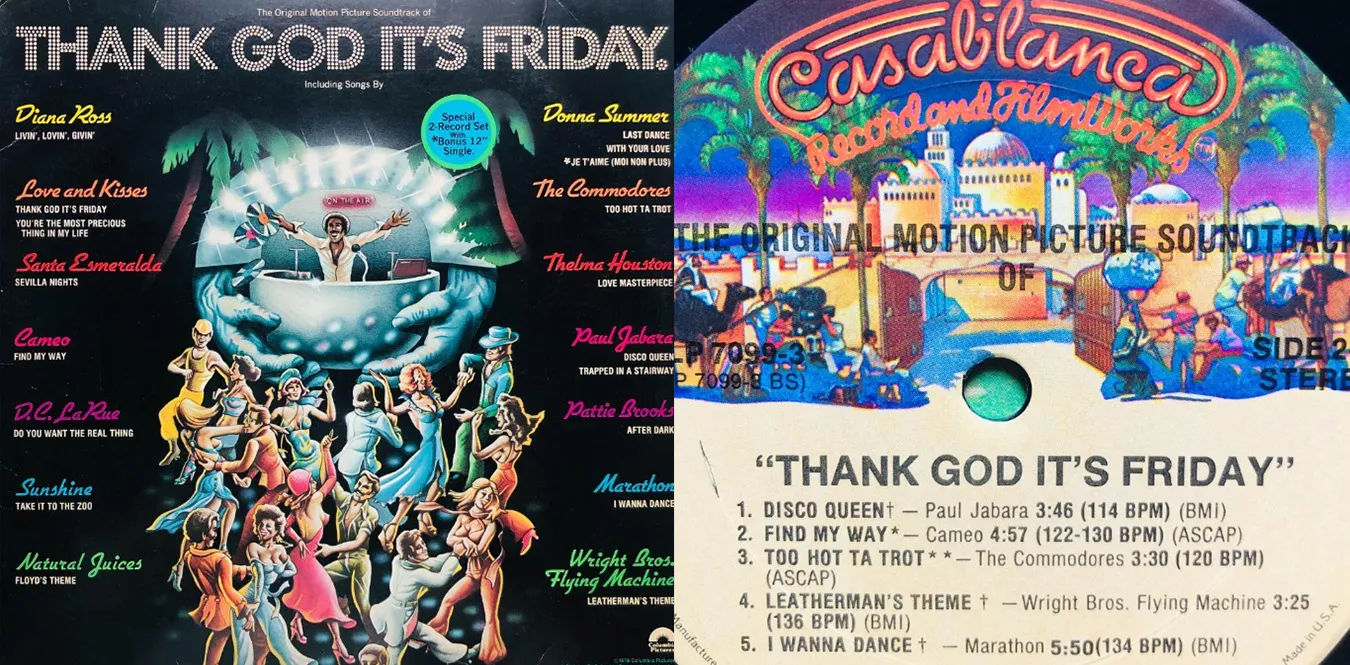

当時の音楽的中心には、The Trammps、KC and the Sunshine Band、Donna Summer らのソウル〜ディスコがあった。

しかし日本のDJたちは単に輸入盤を流すのではなく、

YMO以前の「都市型音響感覚」を磨いていった。

BPM感覚、低音の扱い、そして照明の同期。

夜は「音」と「光」が呼吸する有機体となっていった。

2. 赤ラークという「都会の象徴」

1972年、日本専売公社(JTの前身)が発売した「ラーク(LARK)」シリーズの中で、

特に若者層に浸透したのが「赤ラーク」だった。

赤地に白文字のデザインは、アメリカン・スピリットの先駆けのような「自由」「都会」「クール」の象徴だった。

赤ラークは単なる煙草ではない。

当時の雑誌『平凡パンチ』『POPEYE』『non-no』などの誌面では、

ディスコ、ジャズ喫茶、ナイトクラブ、ファッションスナップと共に写る「都市のアクセサリー」として登場した。

「踊る前に赤ラークを灯せば、夜が始まる気がした。」

この煙草の赤が、ミラーボールの反射光と呼応し、

都市の夜にひとつのカラーパレット=赤と銀の対比を刻んだ。

3. ファッションとナイトカルチャーの融合

1975年前後、ディスコ文化は急速に拡大する。

赤坂の「MUGEN」、渋谷の「スペースカプセル」、新宿の「サントリー・バー・ムーン」。

当時の若者は、ラメシャツ、フレアパンツ、厚底シューズをまとい、

煙草と香水の匂いを漂わせて踊った。

当時の広告戦略では、「赤ラーク=都会的で自由な男」をイメージ化。

ポスターにはジャズクラブの照明下で煙草をくわえる男女、

背景にフェンダーローズの鍵盤、グラスの氷が溶ける音。

すべてが「音楽的な映像表現」として設計されていた。

4. ディスコ音楽の日本的受容 ―「演歌のリズム」から「ソウルの呼吸」へ

1970年代中盤、日本ではディスコ=洋楽的娯楽のイメージが強かったが、

実際には日本の歌謡界もその影響を吸収していった。

たとえば:

- 郷ひろみ「2億4千万の瞳」(1984) のルーツには、70年代ディスコの高揚感がある。

- ピンク・レディー「UFO」(1977) は、Donna Summer的シンセ・ディスコを国産化した成功例。

- 佐藤博『awakening』(1982) は、赤坂のナイトシーンの記憶をシティポップに昇華させた。

こうした流れの起点に、70年代のディスコ空間があったことは見逃せない。

5. 赤ラークの広告戦略と視覚デザイン

赤ラークの広告には、グラフィックデザイナー・仲條正義、勝井三雄らの影響が見られる。

ネオン、モーションブラー、フォトコラージュ、そして「光沢ある赤」。

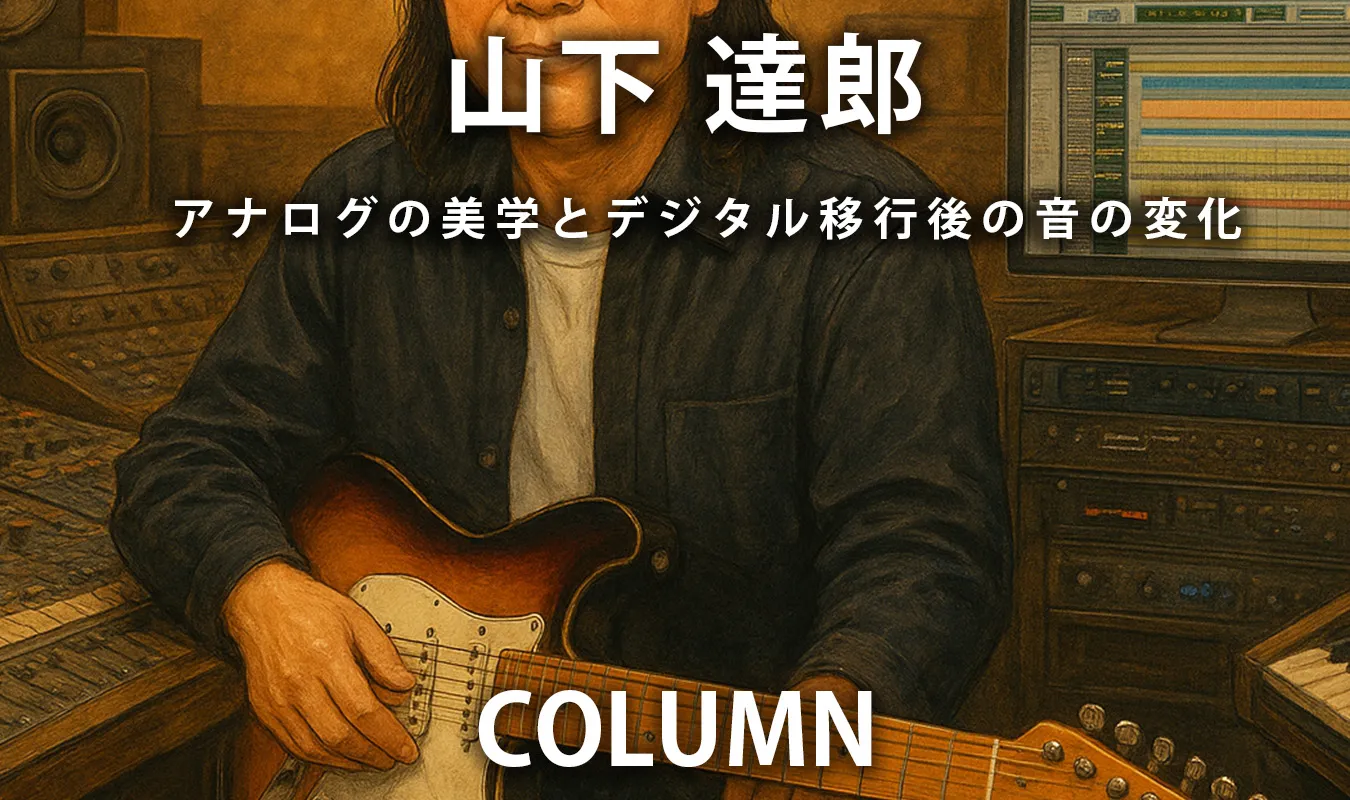

このデザイン哲学は、のちのシティポップ・レコードジャケット(山下達郎、竹内まりや、角松敏生)へと連なっていく。

つまり、赤ラークの「視覚的音楽性」は、後の「音楽的視覚デザイン」を先取りしていたのである。

6. 年表:1970年代ディスコと赤ラークの交差点

7. 音と煙の交差点:官能としての夜

70年代後半、日本の夜は音と煙の濃度で記憶される。 香水、アルコール、そして赤ラークの甘い煙。 それらが空間の中で拡散し、スピーカーの低音と混じり合う。

DJたちは時に「煙の流れでBPMを読む」とも言った。 空気そのものがメディアだった時代。 アナログレコードと紙巻煙草が、同じリズムで燃焼していた。

8. ポスト・ディスコ世代と赤ラークの残響

1980年代初頭、「マハラジャ」や「キサナドゥ」などの大型ディスコが誕生し、 やがて音楽はシティポップからユーロビートへと進化した。 しかし、その源流にあった“都市の退廃と自由の匂い”は、赤ラークの赤に刻まれていた。

現在でもヴィンテージ雑誌や喫茶店の壁には、 「LARK」のロゴが静かに残っている。 それは単なるノスタルジーではなく、 夜の美学=アーバン・センチメントの象徴である。

9. 結語:赤と銀の残光

1970年代の日本において、ディスコと赤ラークは「夜の両輪」だった。 音と煙、光と赤。 それらが織りなす風景は、いまもシティポップやリバイバル・ファッションの中で息づいている。

赤ラークを灯すとき、70年代の東京の夜が、ほんの一瞬だけ蘇る。

付録:参考ディスコ楽曲リスト

| 曲名 | アーティスト | 年 | 備考 |

|---|---|---|---|

| Stayin’ Alive | Bee Gees | 1977 | 『サタデー・ナイト・フィーバー』代表曲 |

| Disco Inferno | The Trammps | 1976 | 日本のクラブで定番化 |

| Boogie Wonderland | Earth, Wind & Fire | 1979 | MUGENで人気 |

| Soul Dracula | Hot Blood | 1977 | 当時のDJ御用達 |

| 愛のコリーダ | Quincy Jones | 1981 | 日本的ディスコ感覚の延長線 |