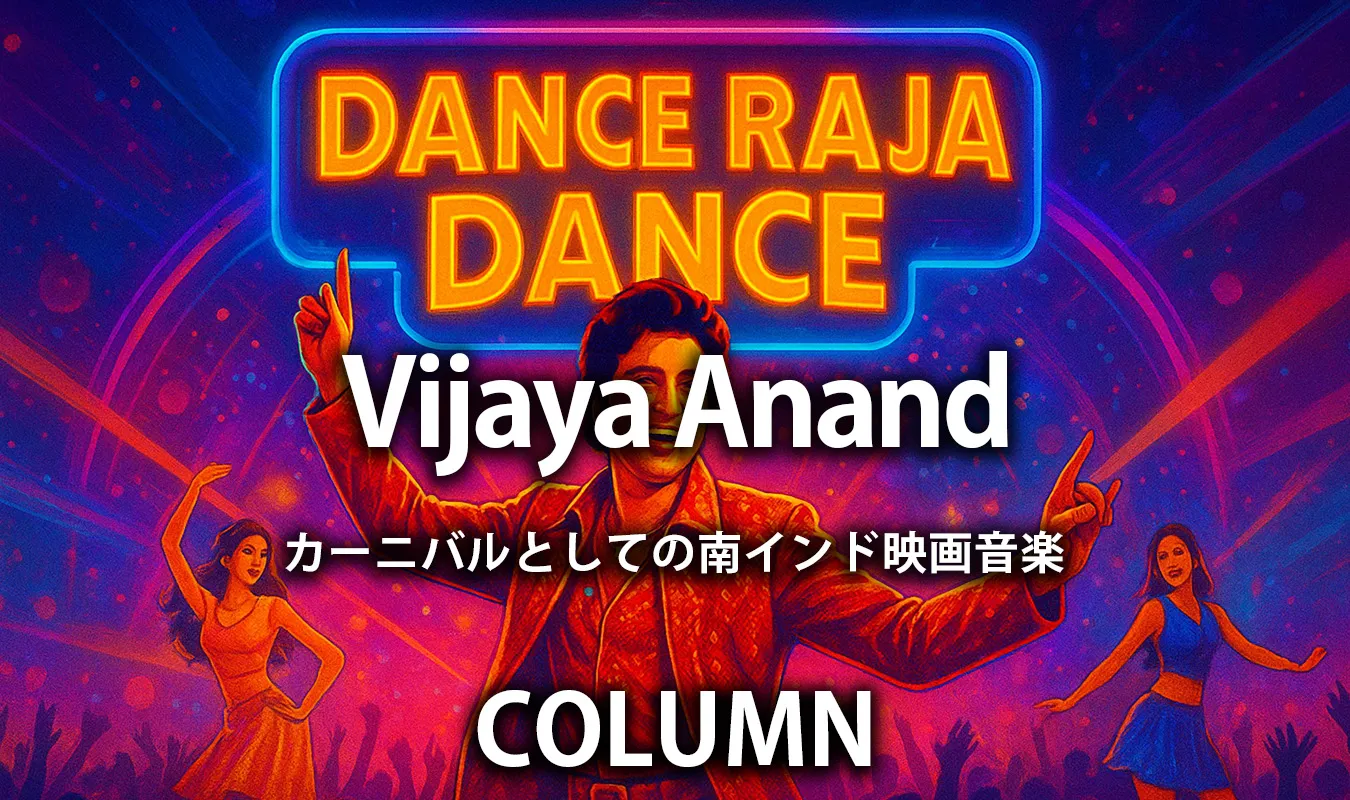

序章:80年代末、南インドが鳴らしたビートの革命

文:mmr|テーマ:80年代末、インド南部の都市文化がディスコと共に爆発した。Vijaya Anandの『Dance Raja Dance』は、Karnataka州が生んだ音と映像のカーニバルについて

1980年代後半、インド映画界は変革の渦中にあった。ムンバイのヒンディー映画(ボリウッド)はA.R.レーマン以前の転換期に差し掛かり、サウンドの刷新が求められていた。一方、カンナダ映画界(サンダルウッド)では、ヴィジャヤ・アーナンド(Vijaya Anand)が先駆的な音楽的革新を試みていた。

1987年に公開された『Dance Raja Dance』は、単なる娯楽映画ではなかった。それは、南インド的感性と世界的ディスコ文化の交差点であり、地方都市の若者たちにとっての「未来のサウンド」だった。

第一章:Vijaya Anandという現象

Vijaya Anand(本名:S. V. Krishna Reddy)は、1980年代初頭に映画音楽作曲家としてキャリアをスタートさせた。彼は、当時圧倒的な存在だったIlaiyaraaja(イライヤラージャ)の影響下にありながら、より都会的・電子的サウンドを志向した点で異彩を放った。

彼の音楽の特徴は以下の3点に要約できる:

- 西洋ディスコの導入 — Giorgio MoroderやVan McCoyのリズム構造を参考にしたシンセベースライン。

- インド伝統音階との融合 — カルナータカ音楽のラーガを4/4ビートの上に再構築。

- 映画的演出との一体化 — 音楽が単なる挿入歌ではなく、演出の“エンジン”として機能した。

『Dance Raja Dance』は、これらの要素が最も洗練された形で結晶した作品である。

第二章:『Dance Raja Dance』(1987)という事件

この映画は、監督D. Rajendra Babu、主演Vishnuvardhan、女優Khushbuという当時のスターが集結した、ミュージカル・アクション・ロマンスの集大成だった。

物語の概要

青年ラージャ(Vishnuvardhan)は、下町のダンサーとして生きるが、テレビのダンスコンテストをきっかけに全国的な人気を獲得する。裏切りや恋、家族の秘密を経て、最終的には「自らのルーツ」を踊りで表現するという感動的な展開を見せる。

このプロットは単純だが、注目すべきはその演出と音楽の一体化である。タイトルソング「Dance Raja Dance」は、インド映画史上初めて電子ドラムとカンナダ語ラップを組み合わせた曲とされている。

第三章:80年代インドにおける「ディスコ」現象

『Disco Dancer』(1982, ヒンディー語)や『Ilamai Oonjal Aadukirathu』(1978, タミル語)の成功以降、インド各地で「ダンス=自由」の象徴としてディスコ文化が普及した。

南インドではこの流れが独自の変奏を遂げた。ムンバイのディスコが「都会の夢」を描いたのに対し、カンナダ映画のディスコは“地域の誇り”の発露だった。

Vijaya Anandの音楽は、エレクトロニクスと民俗打楽器(タヴィル、ドール、ナーダスワラム)を融合させ、農村と都市のリズムを架橋した。

この「ハイブリッド性」こそが、南インド音楽の核心である。

第四章:映像演出とダンス・コレオグラフィ

『Dance Raja Dance』のダンスシーンは、当時のインド映像技術の限界を超えるほどの工夫が凝らされていた。照明・スモーク・ミラーエフェクトを駆使し、まるでMTV世代に向けたようなビデオ・アート的構成が展開される。

振付師は当時新進気鋭だったMugur Sundar(後に著名なダンスマスターPrabhu Devaの父)。

彼はハリウッド映画のステップを参照しながらも、バーラタナティヤムの手振り(ムドラ)や民俗舞踊の要素を大胆に混ぜ込んだ。

この「南インド的MTV感覚」は、のちのA.R.レーマンやHarris Jayarajへと継承されていく。

第五章:社会背景と観客層の変化

1980年代後半のインド南部は、都市化の波と共にテレビ文化の拡張期を迎えていた。

国営放送Doordarshanが民放を開放し、地方の若者が「スター」になれる夢を抱いた時代である。

『Dance Raja Dance』の主人公ラージャがテレビ番組を通じて有名になる設定は、まさに新自由主義的価値観の萌芽を象徴していた。

労働・階級・家族の呪縛を越え、才能と努力によって成功を掴む——それは「インド版アメリカンドリーム」とも言える。

第六章:サウンドトラック解析

| 曲名 | 歌手 | 特徴 | 備考 |

|---|---|---|---|

| Dance Raja Dance | S.P. Balasubrahmanyam | 電子ドラム+民俗リズム | オープニングテーマ |

| Prema Prema | S. Janaki | シンセ・パッド+ラーガ調メロディ | ロマンティックシーン |

| Ninna Preetige | Mano, Vani Jairam | コール&レスポンス構造 | コンテスト場面で使用 |

| Finale Medley | Various | 全曲のリプライズ構成 | ダンス決勝戦シーン |

これらの楽曲は、FMシンセ(Yamaha DX7)やローランドTR-707など、当時最先端の機材を導入していたことが確認されている。

特に「Dance Raja Dance」のイントロに聞かれるブラスシンセの上昇音は、MoroderやDepeche Mode的なテクスチャを思わせる。

第七章:Vijaya Anandの遺産

Vijaya Anandは1990年代以降も多数の映画音楽を手がけたが、『Dance Raja Dance』ほどの革新性を持つ作品は少ない。

しかし彼の音楽は、後進の音楽監督たちに「ポピュラー音楽の実験場としての映画」という視座を与えた。

A.R.レーマンの初期作品『Roja』(1992)や、『Gentleman』(1993)などの都市型サウンドトラックの基礎は、明らかにVijaya AnandやBappi Lahiriらの実験の延長線上にある。

第八章:文化的インパクトと再評価

21世紀に入り、『Dance Raja Dance』はYouTubeやSpotifyを通じて再評価が進んでいる。

当時の映像や音楽は「キッチュ」ではなく、南インド的未来派(Futurism)として再解釈されているのだ。

カンナダ語圏の若者たちにとって、これは単なる懐古ではなく、ローカルからグローバルへ向かう文化的自己表現の原点となっている。

年表:Vijaya Anandと南インド音楽の潮流

時代背景

-

1980年代中盤:南インド都市部の若者文化拡大、テレビ・ビデオ普及、ディスコ/クラブ音楽の影響

-

カンナダ州/バンガロール周辺:IT産業発展の萌芽、都市化スピード加速

-

映画産業:制作技術・演出手法の刷新、音楽・振付・映像演出のグローバル化兆候

-

音楽:シンセサイザー/ドラムマシン/電子音響の導入、若年層向け楽曲増加

結語:ビートは南から吹いた

『Dance Raja Dance』が生まれた1987年、インドはまだ経済自由化を迎えていなかった。 だが、音楽とダンスのリズムの中に、すでにその「解放の息吹」が鳴り響いていた。

Vijaya Anandの功績とは、音楽を社会変動の“予兆”として鳴らしたことにある。 彼のディスコ・ビートは、ただの娯楽ではなく、南インドが自らの文化的未来を踊り出すための宣言だったのだ。