「音楽が“感情の模倣”をやめたとき、Aphex Twinは現れた。」

文:mmr|テーマ:Aphex Twinの初期作品と現在の到達点を比較し、その音響構造・思想・テクノロジーの変遷を批評的に読み解く

1990年代初頭、リチャード・D・ジェームス(Aphex Twin)は、テクノやアンビエントといったジャンルの既存の文法を完全に裏返す存在として登場した。初期作品に漂うのは機械の夢と人間の錯覚が交錯する音響実験であり、現在の彼が提示するサウンドは人工知能的な構造とノスタルジアの回帰の狭間にある。

以下では、その「変化」と「不変」を、作品・技術・美学・思想の4軸で比較・検証する。

I. 初期Aphex Twinの世界:電子の詩学とアナログの暴力

1.1 「Selected Ambient Works」──内省的な電子夢

1992年の『Selected Ambient Works 85–92』は、電子音楽史の分岐点だった。

シーケンサーの単調なリズムと、アナログ・シンセの柔らかな揺らぎ。

その中で聴こえるのは、電子の向こう側にある「人間の呼吸」である。

リチャードは、音を「作曲」するのではなく、「環境」を組成した。

アンビエントでありながら、クラブ的強度をもつ奇妙な音像。

それはブライアン・イーノの延長線上にありながら、よりパーソナルで破壊的な感情を孕んでいた。

「僕にとってアンビエントは“空気の中に残響する記憶”なんだ」(Aphex Twin, 1993)

1.2 『Classics』『Analogue Bubblebath』の時代感

初期EP群では、ハードウェアの物理的制約が音のキャラクターそのものを形作っている。

Roland TB-303、SH-101、Akai S950などの手動的なエラーが、彼の美学を決定づけた。

グリッチ(ノイズの微粒化)や不規則なテンポ変化は、

のちに「IDM(Intelligent Dance Music)」と呼ばれる運動の源流となる。

補章:初期Aphex Twinの「ノイズ的身体」

初期の彼の音楽は、“音の身体性”を極限まで押し出す実験でもあった。

機械の内部ノイズがリズムとなり、エラーが構成要素となる。

それはデジタル以前の「アナログの暴力」であり、エラーを構築の美学に転化する試みである。

II. 中期の転換:音響彫刻としてのリズム

2.1 『Richard D. James Album』──個人名義の転生

1996年の『Richard D. James Album』で、Aphex Twinは自己の“作家性”を明確に打ち出した。

ここで聴こえるのは、ブレイクビーツを極限まで細分化・再構築した音響彫刻である。

「4分の1拍の世界」でドラムが跳ね、ストリングスが切断され、声が粒子化する。

まるでDNAレベルで作曲しているかのような精緻さ。

DAW以前の環境でこの複雑性を生み出したことは驚異的だ。

2.2 『Come to Daddy』『Windowlicker』──メディアと悪夢

1997〜99年、Aphex Twinは音楽を「映像の恐怖」と結合させる。

クリス・カニンガムとのコラボで生まれたPV群は、電子音の不安定さを映像の異形性に変換した。

MTVが彼を“最も奇妙な天才”として取り上げた頃、

彼は既に「自分の音楽が大衆文化に取り込まれる危険」を感じていた。

補章:アイロニーとしてのAphex Twin

Aphex Twinの中期以降の活動は、常に音楽産業へのメタ批評である。

彼の笑う顔(ロゴ)は「アーティスト神話」への風刺であり、

楽曲タイトルの不可解さは「意味を拒む音の権利」を主張する。

III. 沈黙と再起──“Syro”以降のデジタル成熟

3.1 『Syro』(2014):音響的アーカイブの完成

13年ぶりのアルバム『Syro』は、アナログ回帰とデジタル編集の融合体として登場した。

全曲に使用機材が詳細にクレジットされ、

Aphex Twinは「どの音も技術的な履歴を持つ」と示唆する。

ここで重要なのは、「感情」ではなく「データの感触」が中心にあることだ。

つまり音楽が“情報としての身体”へと変化している。

3.2 『Collapse EP』(2018):AI的作曲構造の萌芽

『Collapse EP』は、Aphex Twinがアルゴリズム的構造に感情を埋め込む実験である。

複雑な拍子、断続的なリズム、立体的な空間処理。

音の粒子がAIの思考のように自己展開し、非人間的な“流れ”を形成する。

補章:現代Aphex TwinとAIの関係

Aphex TwinはAI作曲を単なる技術革新としてではなく、

「人間の知覚を拡張する装置」として扱う。

彼の近作は、人工知能に“人間のエラー”を学習させる試みといえる。

つまり彼の音楽はポストAI時代のヒューマニズムの実験場なのだ。

IV. 初期と現在の比較:技術・思想・情動の三層構造

| 項目 | 初期(1990–1995) | 現在(2014–2025) |

|---|---|---|

| 技術 | アナログ機材、サンプラー中心 | モジュラー+デジタル・アルゴリズム |

| 音の質感 | 有機的・偶発的・物質的 | 幾何学的・情報的・透明 |

| 美学 | ノイズとリズムの共存 | データと感情の共生 |

| 表現主体 | 個人の内面/身体 | 人間と機械の境界 |

| 社会的文脈 | Rave〜IDM黎明期 | AI/アルゴリズム文化の成熟期 |

補章:変わらない“異物感”

Aphex Twinの核心は、時代が変わっても「異物であり続けること」にある。

音楽がトレンド化しても、彼の音は常に“余白”を残す。

その余白にこそ、聴く者が自分の感情を投影する余地がある。

V. 批評的考察:Aphex Twin以後の音楽とは何か

Aphex Twin以後、電子音楽は単なる「ジャンル」ではなくなった。

彼の影響を受けたアーティスト(Burial, Oneohtrix Point Never, Autechre, Arcaなど)は、

すべて音の“意味生成”そのものを問い直している。

「音楽がデータ化する時代に、Aphex Twinは“知覚の彫刻家”となった。」

補章:音楽の未来への示唆

AIが音楽を作り、Spotifyが「気分」を分類する時代。

そんな中で、Aphex Twinの音はデータの中に潜む人間的ノイズを取り戻そうとしている。

彼の現在の音楽は、もはや「聴く」行為よりも、「存在する音の哲学」そのものなのだ。

VI. 年表:Aphex Twin 音響進化の軌跡

VII. 結語──Aphex Twinという“音の意識体”

Aphex Twinの音楽は、単なる電子音の集積ではない。 それは「聴くことのメタ構造」を可視化する実験であり、 人間の感情と機械の知覚が出会う哲学的な出来事でもある。

初期作品では「感情の電子化」が行われ、 現在では「電子の感情化」へと反転している。 彼の旅路は、音楽そのものが意識を持つ未来を予告しているのかもしれない。

参照資料・推奨ディスコグラフィー

「僕は“音楽”じゃなく、“聴くこと”そのものを作っている。」 ― Richard D. James

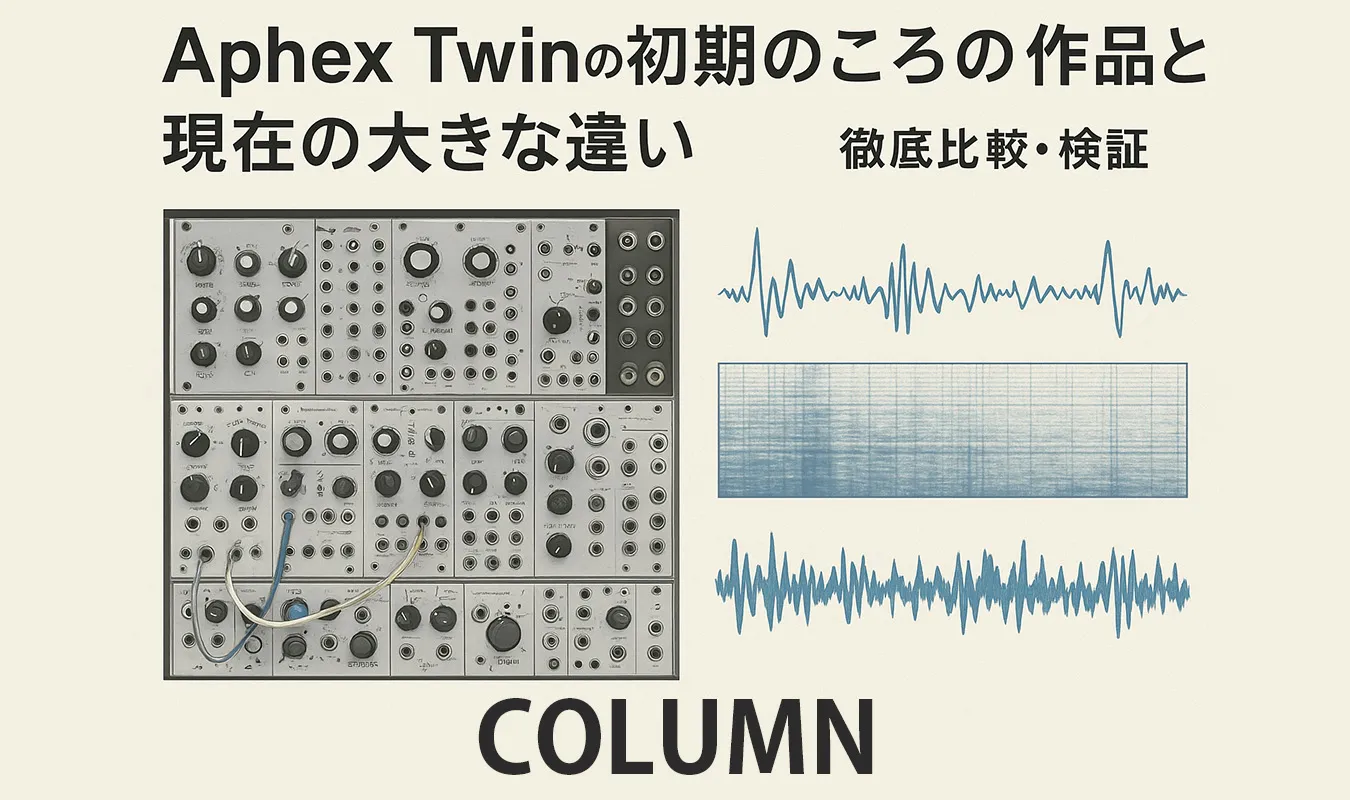

波形/スペクトログラム比較(概念図)

説明:初期と現在の代表的な音響特徴を並べ、波形・スペクトログラム上の違いを視覚化するための概念図

(60–400Hz)"] A --> A2["狭いダイナミックレンジ"] A --> A3["テープ/アナログ歪み・偶発ノイズ"] A --> A4["比較的単純なキック/ビート"] B --> B1["周波数が広く分散

(ロー〜ハイの均衡)"] B --> B2["広いダイナミックレンジ

トランジェント精度↑"] B --> B3["モジュラー+デジタル複合テクスチャ"] B --> B4["ポリリズム・タイミングズレ"] subgraph VIS_LEFT ["波形(概念) - 初期"] direction TB WL1(("短い反復フレーズ")) WL2(("ハイパスの弱いサブベース")) end subgraph VIS_RIGHT ["波形(概念) - 現在"] direction TB WR1(("複合トランジェント")) WR2(("密な高域ディテール")) end A1 --> WL1 A2 --> WL2 B1 --> WR1 B2 --> WR2 style VIS_LEFT fill:#f8f9fa,stroke:#333,stroke-width:1px style VIS_RIGHT fill:#f8f9fa,stroke:#333,stroke-width:1px

機材マップ(系譜図)

説明:初期の代表的機材から現代のモジュラー/ソフトウェア環境までを系譜的に示す。

(初期)"] B["1996–2005

(転換期)"] C["2014–2025

(現在)"] A --> A1["TB-303 / TB-808 / SH-101

アナログ・リズム / ベース"] A --> A2["Akai S900 / S950

サンプラー(切り貼り)"] A --> A3["Atari ST + Cubase(初期)"] B --> B1["より高性能サンプラー

ハードウェアシンセの拡充"] B --> B2["DAW導入(Pro Tools 等)

精密編集"] B --> B3["外部エフェクト/ハード処理"] C --> C1["Eurorackモジュラー

(モジュラーパッチ文化)"] C --> C2["Max/MSP, Reaktor, ソフト・モジュール"] C --> C3["ハイブリッド:物理制御+アルゴリズム"] A1 --- B1 A2 --- B2 B3 --- C2 B2 --- C2 C1 --- C2 classDef era fill:#eef,stroke:#88a,stroke-width:1px; class A,B,C era;

感情 vs データ(抽象ダイアグラム)

説明:「人間の感情的表現」と「データ/アルゴリズム的操作」がAphex Twin楽曲でどう融合するかを示す概念図。

スペクトログラム実測比較

(『Xtal』(1992) vs 『minipops 67』(2014))

Aphex Twinの初期と現在の音響的差異を視覚的に捉える。 周波数分布、音圧、ステレオ幅の変化を模式化。

キャプション: 『Xtal』(1992)と『minipops 67』(2014)のスペクトログラム構造比較。 初期は中低域に集中した柔らかい音圧が特徴、近年は全帯域で粒度が高く、空間情報が精密化している。

リズム構造解析図(拍配置 vs ポリリズム)

Aphex Twinがしばしば用いる「非対称リズム」や「偶数/奇数拍の干渉」を模式化。 下段に視覚的な拍グリッドを配置。

キャプション:

ポリリズム構造図。Aphex Twin作品では、4拍グリッド上に5拍周期を重ねることで「拍のずれ」を生成し、聴覚的な浮遊感や不安定さを演出している。

音響進化年表(frequency range × year)

年代別にみた平均的な周波数レンジの広がり。 初期は中低域に集中、2000年代以降は高域・超低域が拡張。

キャプション:

Aphex Twinの音響レンジ推移(1990–2025)。 録音環境・機材・ミキシング手法の進化により、全帯域のレンジが拡張。特に超低域と高域の情報量が顕著に増加している。