序章:オルタナティヴという言葉が生まれる以前

文:mmr|テーマ:カウンターカルチャーが主流へ至るまでの40年史

「オルタナティヴ・ロック」という言葉が一般に定着するのは1990年代初頭だが、その源流は1980年代前半のアメリカとイギリスのアンダーグラウンド・シーンに遡る。

1980年代、主流ロックはアリーナ規模を前提とした大音量のハードロック、商業的に磨かれたAOR、そしてMTVと結びついたポップ・ロックが中心だった。そこに対し、地方都市や大学街では商業的成功を前提としない、DIY精神に根ざしたバンド群が新たな動きを見せ始める。

当時のアメリカでは SST Records、Twin/Tone、Touch and Go といったインディペンデント・レーベルが、ジャンルに依存しない多様なスタイルを送り出していた。ハードコア・パンクの速度や反権威性を継承しつつ、より自由な実験精神を持つバンド=いわゆる “college rock” と呼ばれたムーブメントである。

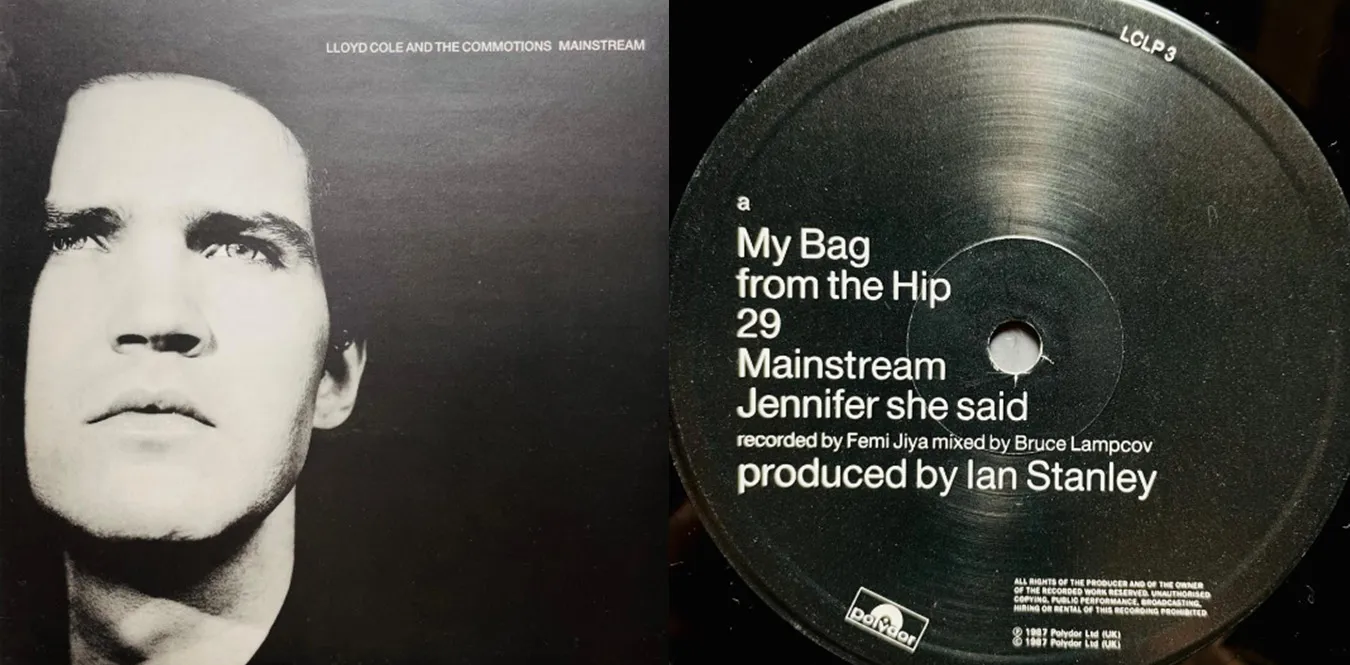

同時期のイギリスでは、ポストパンク以後のシーンが地下で複雑に枝分かれする。 Factory、4AD、Creation といったレーベルが独自の美学を持ち、ギターポップからシューゲイザー、ゴシック・ロックまで幅広いバンドを世に送り出した。

これらの線がやがて「Alternative」と総称される領域へ収束していく。

第1章:ポストパンクからカレッジ・ロックへ(1980–1987)

オルタナの起点として特に重要なのが、R.E.M. の1983年『Murmur』である。商業主義とは距離を取りつつ、フォークロックの影響を受けたメロディと曖昧な歌詞を特徴とし、アメリカの大学街を中心に大きな支持を得た。R.E.M. の成功は「主流とは異なるが、確実なオーディエンスを持つ新しいロック」が成立することを証明した瞬間だった。

同時期には、The Replacements、Hüsker Dü、The Feelies、Sonic Youth など、ノイズ、メロディ、実験性を柔軟に混ぜ合わせるバンドが続々と登場する。特に Sonic Youth のギター・チューニングの探求とノイズ構造は以後のオルタナ全体に大きな影響を残した。

イギリスでは The Smiths が1984年にデビュー。ギター・ポップの繊細さと社会的テーマを併せ持ち、後のインディ・ロックの価値基準を決定づけた。

この時期の共通点は、音楽よりも理念が先行したことである。 ・商業主義からの距離 ・地方都市と大学街から台頭 ・メジャーでは扱われない感情や声を拾い上げる この3つは後のオルタナの基礎となった。

第2章:オルタナの形が整う(1987–1990)

1987年以降、USインディーはより洗練され、アルバム制作の手法も大きく進化した。Pixies は1988年『Surfer Rosa』を発表し、「静と動」のダイナミクス構造を明確化させた。この構造は後に Nirvana が引き継ぎ、グランジの爆発へ繋がる。

また Dinosaur Jr. はギター・ソロの復権と轟音を融合し、後のオルタナ・ギターの文法を定義した。 Fugazi はハードコアの精神を保ちつつ、メロディと構造的アレンジを導入し、DIYの象徴として独自の存在感を保った。

英国でも Stone Roses(1989年)、My Bloody Valentine(1990年)などが登場し、マンチェスター・シーンやシューゲイザーが欧州に新しい潮流をもたらした。

この時期に、のちの「Alternative」の中核が揃う。

第3章:グランジ爆発とオルタナの主流化(1991–1994)

1991年──オルタナティヴ・ロックの歴史において象徴的な年である。 Nirvana の『Nevermind』が全米1位を獲得し、地下にあったシーンが一気に主流へ押し上げられた。

グランジの特徴である ・不安定さを孕んだ歌詞 ・轟音とメロディの混在 ・パンクの倫理観 が、商業ロックとは異なる価値観を提示し、MTVが大量に放送することで世界規模のムーブメントとなった。

同時期には Pearl Jam、Soundgarden、Alice in Chains といったシアトル出身のバンドが相次いで成功し、「グランジ=オルタナの代表」と世界的に認識されるようになる。

しかし、オルタナ全体をグランジだけで語るのは正確ではない。同時期には Pavement、Smashing Pumpkins、Breeders、Belly など、多様なスタイルのバンドが登場し、オルタナの領域は急速に拡張していった。

第4章:多様化と細分化(1995–1999)

1995年以降、オルタナは「一つのジャンル」ではなく、「ジャンル横断の方法論」へと変化していく。

● インディ・ロックの確立

Pavement や Guided by Voices の成功は、「低予算でも創造性があれば成立する」という価値観を定着させ、ローファイ美学がインディの象徴となった。

● 女性アーティストの台頭

Hole、Garbage、Björk、PJ Harvey など、多様なスタイルの女性アーティストがオルタナ領域を拡大した。

● ブリットポップとポスト・ブリットポップ

イギリスでは Oasis、Blur などがブリットポップを形成し、ロックが社会現象化。 この動きは Radiohead や The Verve のような叙情的で実験的なバンドへ接続する。

● ポストロックと関連ムーブメント

Tortoise、Mogwai、Godspeed You! Black Emperor などが台頭し、ロックの境界を広げた。

オルタナはもはや単一のスタイルではなく、 「商業主義に回収されない創造性の総称」 として理解されるようになった。

第5章:21世紀の再定義(2000–2010)

2000年代初頭、The Strokes、The White Stripes、Interpol、Yeah Yeah Yeahs などがリバイバル風のギターロックで世界的成功を収めた。これはしばしば「ポスト・パンク・リバイバル」と呼ばれる。

同時に、Arcade Fire、Modest Mouse、The National、Franz Ferdinand などが各地で台頭し、オルタナはより広義の“インディ・ロック”と重なっていく。

2000年代後半には、アメリカのフェス文化(Coachella、Lollapalooza)の大型化が進み、インディ勢がメインステージを飾るようになる。かつて地下にいたバンドがフェスの中心に立つ、という光景が日常化した。

第6章:ストリーミング時代のオルタナ(2010–2020)

2010年代以降、ストリーミングの普及によりロックのジャンル境界が曖昧になり、オルタナはより多様な意味を持つようになる。

Tame Impala のサイケデリック路線、Bon Iver のデジタル×フォークの融合、Deerhunter の実験性、さらに女性アーティスト(St. Vincent、Mitski、Phoebe Bridgers)の台頭など、オルタナは「美的態度としてのオルタナ」へ完全に移行した。

かつての“反商業主義”ではなく、 「独立性と実験性を重視する制作態度」 こそがオルタナの本質として残り続けた。

オルタナティヴ・ロック 主要年表(1980–2020)

オルタナ・ギター構造:静と動のダイナミクス

第7章:オルタナティヴの現在地と未来

2020年代に入ると、オルタナという言葉はジャンルより「場」や「コミュニティ」を指すことが増えている。 Bandcamp を中心としたインディ流通、Bedroom Pop の拡大、ジャンル横断的な制作環境の普及により、オルタナは「独立的制作の精神」を象徴する概念として継続している。

かつてのような巨大ムーブメントが起こる可能性は低いが、逆に言えば「独立の精神」はより広範に根付いたとも言える。 80年代にアンダーグラウンドで始まった小さな動きは、40年後の現在、世界中のあらゆる音楽ジャンルに浸透し続けている。

結語:オルタナティヴの“中心なき中心”

オルタナティヴ・ロック史とは、 「中心に対する周縁の反抗」が繰り返し主流へ取り込まれ、そのたびに姿を変えていく歴史 である。

商業ロックの周縁で生まれ、主流に吸収され、再び地下で形を変えていく。 この循環こそがオルタナの象徴であり、40年間にわたる最大の魅力である。

未来の音楽がどのように変化しても、 「既存の中心に満足しない創造性」 が存在する限り、オルタナティヴは常に生まれ続けるだろう。