――自然との調和、内省、そして癒し――

文:mmr|テーマ:ニューエイジ思想やカウンターカルチャーとの深い関係

定義と特徴

ニューエイジ音楽(New Age Music)は、1970年代後半から1980年代にかけて欧米を中心に広がった音楽ジャンルで、瞑想・リラクゼーション・精神世界といった文脈で聴かれることが多いスタイルを指す。 アンビエントや現代音楽、民族音楽、環境音楽と交錯しつつ発展し、シンセサイザーやアコースティック楽器を駆使した瞑想的で非攻撃的なサウンドが特徴である。メロディーはシンプルで、長い持続音や反復構造が多く、リズムはあえて排除されるか、非常に緩やかである場合が多い。

そのため「ヒーリング・ミュージック」としての役割を担い、スピリチュアルなライフスタイルや自然回帰運動とも結びついた。

成り立ちと歴史的背景

1970年代:ニューエイジ思想や東洋哲学への関心の高まりとともに、瞑想や自然回帰を志向する人々の間で広がった。クラウトロック(Tangerine Dream, Popol Vuh など)やブライアン・イーノのアンビエント作品が土壌となる。

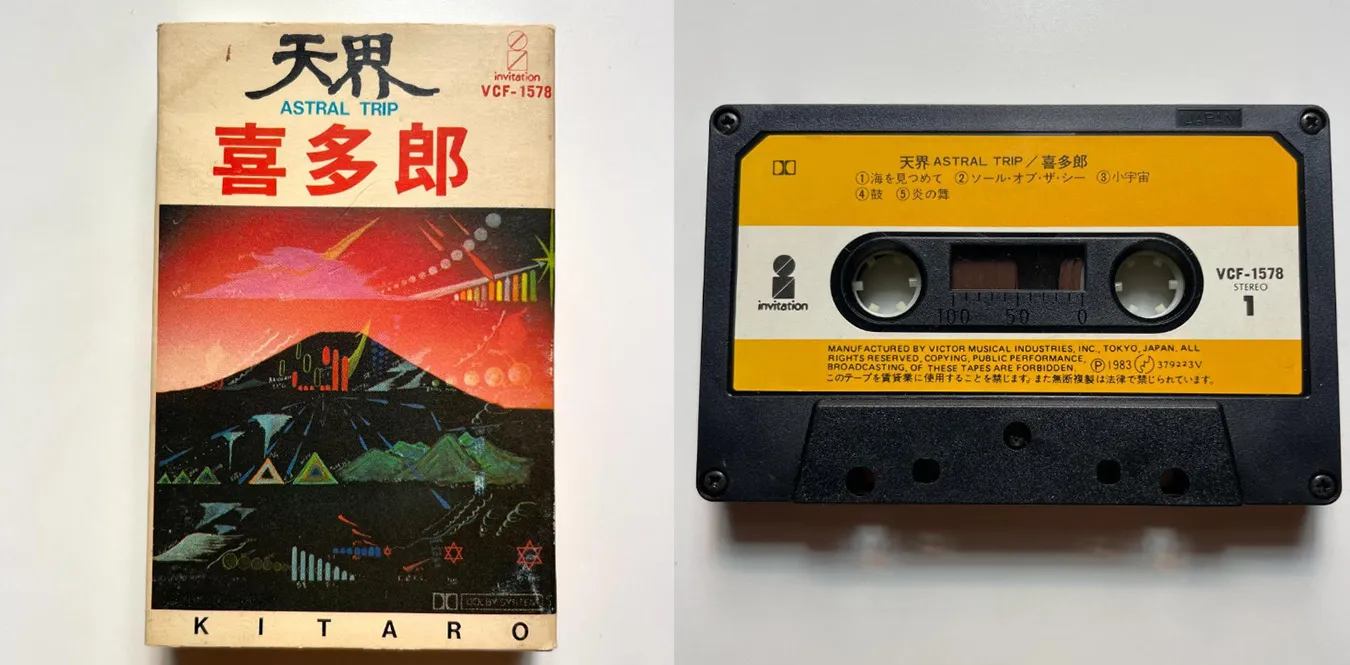

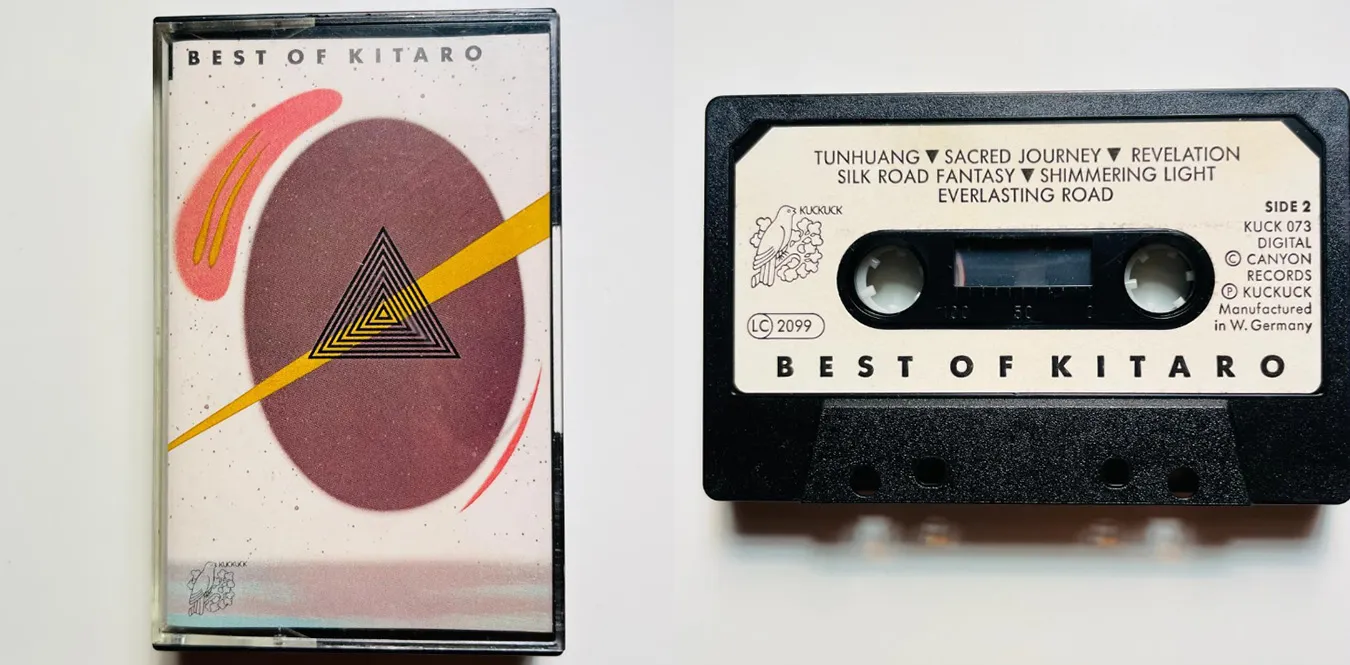

1980年代:Windham Hill Records や Private Music といったレーベルが設立され、ジョージ・ウィンストンやキタロウ(喜多郎)などが世界的に人気を獲得。「ニューエイジ」という言葉が音楽マーケットのカテゴリーとして定着する。

1990年代:CD時代の「癒し」ブームに乗り、環境音や自然音を組み合わせたコンピレーションが量産され、日本でも「ヒーリング・ミュージック」として浸透。グラミー賞でも「Best New Age Album」部門が設立される。

2000年代以降:一時は“スピリチュアル系BGM”として軽視される時期もあったが、アンビエントやドローン・ミュージックの再評価とともに見直され、SpotifyやYouTubeなどのストリーミングにおいてリスニング用途として復権している。

代表的アーティストと作品

-

ブライアン・イーノ(Brian Eno):「Ambient 1: Music for Airports」― ニューエイジとアンビエントの源流をつなぐ。

-

喜多郎(Kitaro):シンセサイザーを駆使した壮大なサウンドスケープ。NHK『シルクロード』で世界的に知られる。

-

ジョージ・ウィンストン(George Winston):ピアノ独奏による静謐な音世界。「December」など季節感にあふれる作品。

-

アンドレアス・フォーレンヴァイダー(Andreas Vollenweider):エレクトリック・ハープを用いた幻想的な演奏で人気。

-

エニグマ(Enigma):グレゴリオ聖歌とシンセを融合させた「Sadeness (Part I)」で世界的ヒット。

-

ヤニ(Yanni):シンフォニックなスケールを持つステージパフォーマンスで90年代に人気を博す。

文化的・思想的背景

ニューエイジ音楽は単なる音楽ジャンルではなく、ニューエイジ思想やカウンターカルチャーとの深い関係性を持っていた。

東洋哲学・インド思想・瞑想・自然崇拝などのスピリチュアルな要素を取り込み、都市生活からの解放を志向。

環境音楽やエコロジー運動とも共振し、「自然との調和」を象徴する文化現象でもあった。

美術や建築、ヨガやヒーリングといったライフスタイル全般に広がり、ジャンルを越えたカルチャーを形成。

現代的な再評価

現在のニューエイジ音楽は、単なる“癒しの音楽”から脱却し、以下の文脈で新たに評価されている。

-

ローファイやチルアウト文化:ストリーミング時代の“聴き流し音楽”として再注目。

-

アナログ回帰:レコード再発やカセット文化の中で80〜90年代の作品が掘り起こされる。

-

アンビエントの再興:現代作曲家(Laraaji, Kaitlyn Aurelia Smith など)がニューエイジ的要素を現代的に再構築。

-

ウェルネス産業:マインドフルネス、ヨガ、瞑想アプリなどでニューエイジ音楽的なサウンドが標準装備に。

“音のオアシス”の体現

ニューエイジ音楽は、誤解を恐れず言えば「BGM的」と評されることも多かった。しかし、瞑想的で非攻撃的なその響きは、都市化・情報化の進展とともに人々が求める“音のオアシス”を体現してきた。 現代においては、アンビエントやチルアウトといったジャンルに再吸収されつつも、その理念――自然との調和、内省、そして癒し――はむしろ切実さを増している。

ニューエイジは過去の一過性のブームではなく、今も静かに、しかし確実に人々の生活に寄り添い続ける音楽文化である。

YouTube Podcast

※このPodcastは英語ですが、自動字幕・翻訳で視聴できます