ハードロックとアウトロー的ライフスタイル

文:mmr|テーマ:ハードロックと自動車文化の深い関係性

ハードロックと自動車文化の深い結びつきを探るコラム。マッスルカーやハーレーダビッドソン、アウトロー的ライフスタイルと音楽が融合する背景を解説。

■ ハードロックとアウトロー的ライフスタイル

ハードロックは単なる音楽ジャンルを超えて、しばしば「生き方」と不可分の存在として語られてきた。

その象徴となったのがアメリカ文化を背景に生まれた マッスルカー や ハーレーダビッドソン である。

1960〜70年代のアメリカは、ベトナム戦争の泥沼化、公民権運動、そして保守的価値観とカウンターカルチャーの衝突が渦巻く激動の時代だった。既存の秩序や社会規範に反発する若者たちは、「自由」をキーワードに自己表現を求め、その象徴的手段がロックとモーターカルチャーだった。

大排気量エンジンの轟音は、まるでマーシャルアンプから放たれるディストーションのように荒々しく、聴く者の胸を揺さぶった。スピード、パワー、そして規範から逸脱する自由 ― これらが一体となり、「アウトロー的ライフスタイル」を形づくったのである。

■ 『イージー・ライダー』と時代の空気

1969年公開の映画『イージー・ライダー』は、まさに当時の若者文化とハードロック的ライフスタイルを象徴する作品である。

自由を求めてバイクでアメリカを横断する主人公たちの姿は、単なる旅ではなく「体制からの脱却」のメタファーだった。サウンドトラックに流れるステッペンウルフの「Born To Be Wild」は、バイクの轟音と共鳴し、ハードロック的自由の讃歌として今なお語り継がれている。

この映画は、音楽・バイク・自由が一体となる瞬間を視覚化したことで、ハードロックと自動車文化の親密な関係を決定づけたといえる。

■ AC/DCやKISSにみる「車」と「バイク」演出

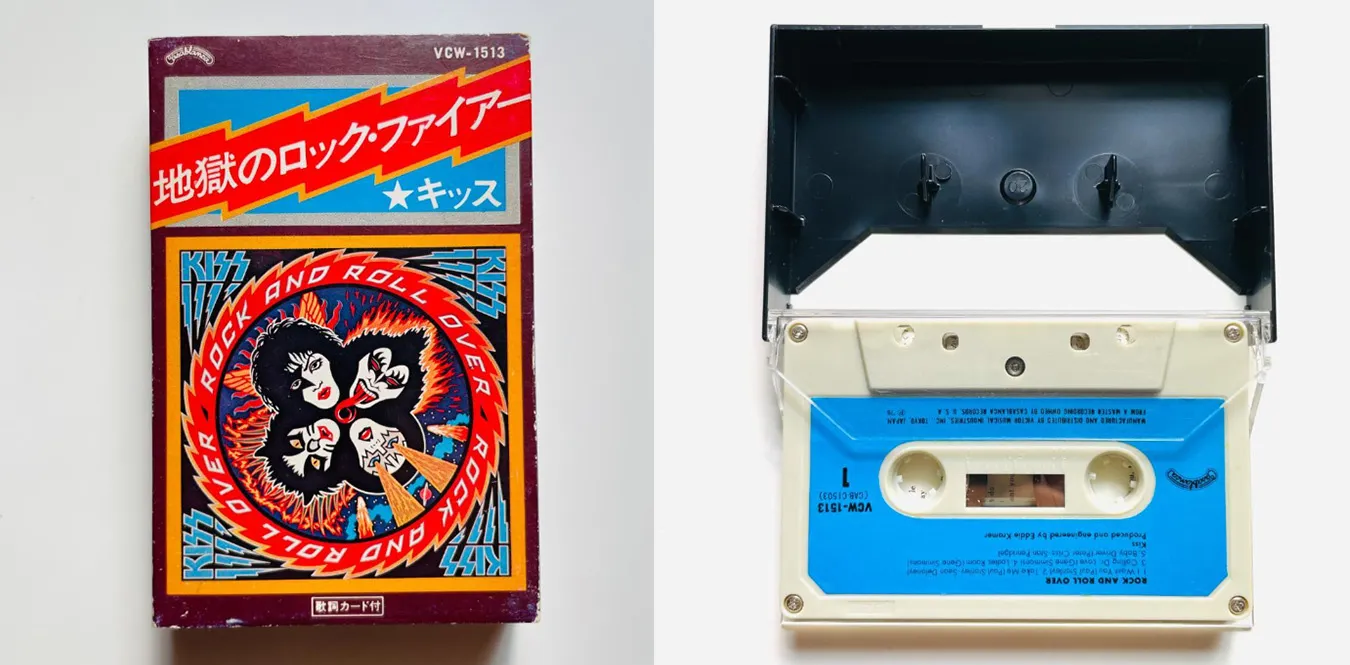

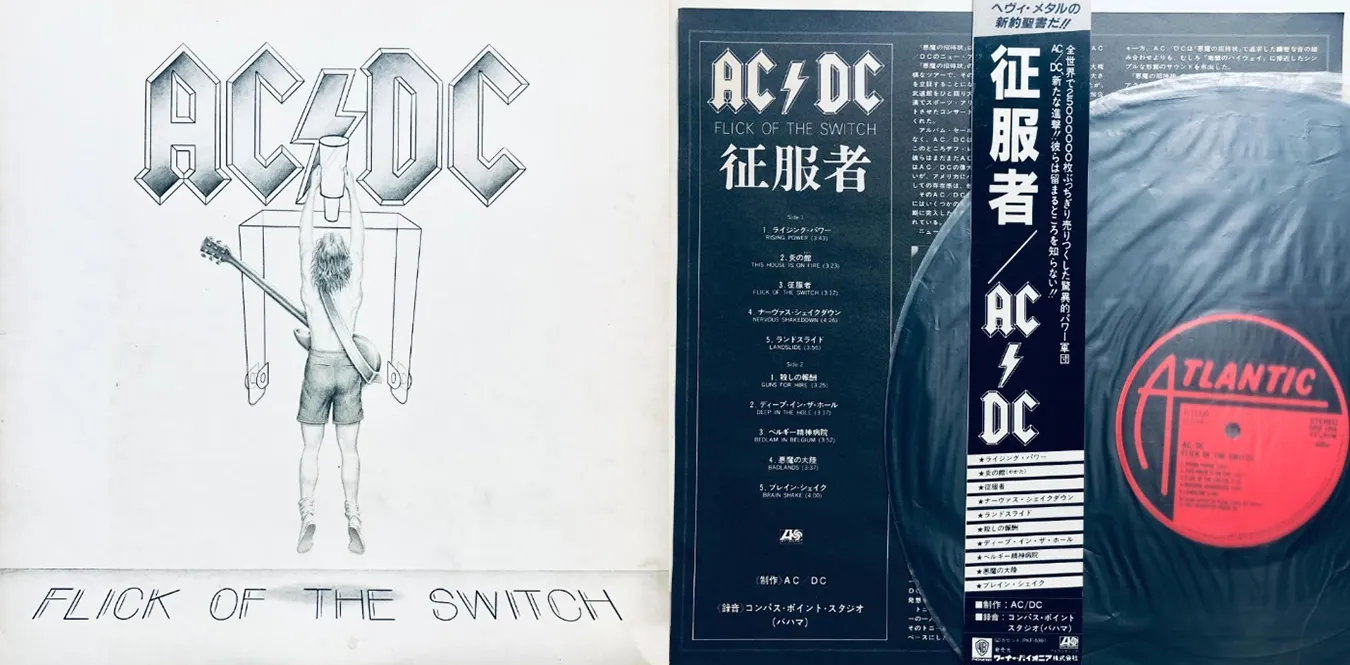

世界的なハードロック・バンドである AC/DC や KISS は、その音楽だけでなくパフォーマンスの演出においても自動車文化を取り込むことで観客を魅了してきた。

- AC/DCは「Highway to Hell」や「Thunderstruck」といった楽曲に代表されるように、「道路」「雷鳴」「疾走」といったイメージをロックに重ね、音楽をドライビング感覚と直結させた。

- KISSのライブでは、炎を背にハーレーのエンジン音が響きわたり、まるでステージそのものがアメリカンロードムービーに変貌したかのような体験を観客に与えた。

これは1970年代アメリカの「スピード礼賛文化」とも呼応しており、ハードロックは大衆文化の象徴的アイコンとしての車・バイクを強く抱き込んだのである。

■ エンジン音=もうひとつのロックサウンド

ハードロックを支えるのは爆音のギターや重量感あるドラムだけではない。

ファンにとって、エンジン音そのものが「もうひとつのロックンロール」だった。

- V8エンジンの唸り は、ギターリフと共鳴し、聴く者に身体的な解放感を与える。

- エンジン音は「制御されないノイズ」であり、社会の秩序や静寂を壊す存在として、ロックの反抗精神と重なり合った。

走り去る車やバイクの轟音は、それ自体が音楽的体験であり、既存価値観に対する「サウンドによる反抗」だったのである。

■ 日本における受容 ― 暴走族文化との結びつき

この「ハードロック × 車/バイク文化」の構図は、日本においても独自に展開された。

1970年代後半から80年代にかけて日本の若者文化の中で現れた 暴走族 は、ハーレーではなく国産バイクを主軸としながらも、エンジン音や騒音による「自己表現」という点で、アメリカのアウトロー文化と共通する精神を持っていた。

日本のハードロック・ファンやヘビーメタル愛好者の中には、バイクや改造車をライフスタイルの一部として取り込む者も多く、音楽とモーターカルチャーの共鳴は日本社会でも確かに息づいていた。アメリカの「自由」への憧れが、日本の「不良文化」に重ね合わされた結果といえる。

■ 音楽と自動車文化の共鳴

ハードロックを理解することは、単にアルバムを聴くことにとどまらない。

そこには「ロードを駆け抜けるハーレー」や「夜を切り裂くマッスルカー」の存在が不可欠であり、そのビジュアルと轟音の結びつきが文化的全体像を形づくる。

エンジンの轟音とギターリフが共鳴するとき、音楽は聴覚だけでなく身体全体を揺さぶり、観客を「体感者」へと変える。ここにこそ、他ジャンルにはないハードロックの核心があるのだ。

■ おすすめ映画リスト(音楽・バイク文化との結びつき)

| 公開年 | タイトル | 解説 |

|---|---|---|

| 1969年 | イージー・ライダー (Easy Rider) | バイクと自由を象徴するカウンターカルチャー映画。サントラに「Born To Be Wild」。 |

| 1973年 | アメリカン・グラフィティ (American Graffiti) | 車文化を描いた青春映画。ロックンロールと車の不可分な関係を映し出す。 |

| 1978年 | グリース (Grease) | アメリカンティーンの車文化と音楽が融合した作品。 |

| 1981年 | ヘビー・メタル (Heavy Metal) | アニメーションとハードロックが融合したカルト作品。 |

| 1991年 | ハーレーダビッドソン&マルボロマン | バイクとアウトロー的友情を描いた映画。 |

■ おすすめ楽曲リスト(年代別)

1970s

| 曲名 | アーティスト | 解説 |

|---|---|---|

| Born To Be Wild | Steppenwolf | バイク文化のアンセム。 |

| Highway Star | Deep Purple | 車とスピードを讃えた代表曲。 |

| Paranoid | Black Sabbath | 重厚なサウンドで社会不安を象徴。 |

| Highway to Hell | AC/DC | ロードと反骨精神を融合。 |

| Detroit Rock City | KISS | 車社会を背景にしたハードロック讃歌。 |

| Radar Love | Golden Earring | ドライビングソングの代名詞。 |

| Whole Lotta Love | Led Zeppelin | 荒々しいサウンドが車の轟音と共鳴。 |

| Tush | ZZ Top | 南部の車文化と結びつく楽曲。 |

| Running with the Devil | Van Halen | アウトロー精神を体現。 |

| Kickstart My Heart (ライブ前身版) | Mötley Crüe(初期) | 車とスピード感を重視した演奏。 |

1980s

| 曲名 | アーティスト | 解説 |

|---|---|---|

| Kickstart My Heart | Mötley Crüe | バイク事故体験から生まれた名曲。 |

| Crazy Train | Ozzy Osbourne | 疾走感あるリフがドライビング向き。 |

| Livin’ on a Prayer | Bon Jovi | 青春とロードムービー的情景を歌う。 |

| Ace of Spades | Motörhead | バイク文化と最も親和性の高い曲。 |

| Panama | Van Halen | 車を題材にした代表曲。 |

| Rock You Like a Hurricane | Scorpions | 荒々しい自然と車文化を重ねる。 |

| Shout at the Devil | Mötley Crüe | アウトロー的ライフスタイルの象徴。 |

| I Wanna Rock | Twisted Sister | 青春の自由と車のスピードを彷彿させる。 |

| Cum On Feel the Noize | Quiet Riot | 走りと反抗の代名詞的楽曲。 |

| You Shook Me All Night Long | AC/DC | ロードカルチャーと親和するエネルギー。 |

1990s以降

90年代以降、ハードロックはグランジやオルタナティブ・ロック、さらにはメタルとのクロスオーバーを経て新しい姿を見せた。

とくにアメリカではバンドの音楽性が重厚化し、ストリートカルチャーやバイク文化との親和性も再強化された。

一方でヨーロッパや日本では、叙情性や技巧を重視するスタイルが発展し、ハードロックは「時代ごとに変容するアウトロー精神」を象徴し続けている。

| アーティスト | アルバム | 発売年 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Guns N’ Roses | Use Your Illusion I & II | 1991 | ハードロックとバラード性を兼ね備えた大作 |

| Metallica | Black Album | 1991 | 「Enter Sandman」でメタルとロックの境界を突破 |

| Foo Fighters | The Colour and the Shape | 1997 | グランジ以降の新世代ロックアンセム |

| Audioslave | Audioslave | 2002 | レイジ×サウンドガーデンのクロスオーバー |

| Velvet Revolver | Contraband | 2004 | 元GNRメンバーによる90s以降の王道ロック復権 |

代表的なアルバム一覧

| アーティスト | アルバム | 発売年 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Led Zeppelin | Led Zeppelin IV | 1971 | 「Stairway to Heaven」を収録、神話的存在 |

| AC/DC | Back in Black | 1980 | 世界的セールスを誇る不滅のハードロック・アンセム |

| Deep Purple | Machine Head | 1972 | 「Smoke on the Water」で定番リフを確立 |

| Black Sabbath | Paranoid | 1970 | ダークで重厚なサウンドがアウトロー精神を象徴 |

| Aerosmith | Toys in the Attic | 1975 | セクシーかつストリート感あふれるロックンロール |

ハードロックとアウトロー的ライフスタイル

ハードロックは単なる音楽のジャンルを超え、しばしば「ライフスタイル」として語られる。その象徴的な存在が、アメリカン・マッスルカーやハーレーダビッドソンだ。

大排気量エンジンの轟音は、まるでギターアンプから放たれるディストーションのように荒々しく、街に響き渡る。音楽と機械が同じ振動数で共鳴するかのように、ライダーやドライバーたちは自らの存在を誇示する。

アウトロー文化との結びつきも深い。70年代のバイカーギャングやストリートカルチャーは、しばしばハードロックをサウンドトラックとしてきた。自由を求め、規範から逸脱する姿勢は、ハードロックのギターリフと同じく、強烈で抑えがたい衝動の表れだ。

そのビジュアル面でも、革ジャン、デニム、タトゥー、そして無骨なバイクや車は「反逆の美学」を体現してきた。

ライブハウスからハイウェイまで、ハードロックは常に“爆音”を伴う生き方と不可分であり、その精神は今なお受け継がれている。

日本のハードロック関連楽曲と文化的背景

日本におけるハードロックは、70年代から徐々に根付き、80年代のLOUDNESSやEARTHSHAKERなどが世界進出を果たした。

また90年代以降はX JAPANやB’z、GLAYなどが独自のハードロック解釈を展開し、ヴィジュアル面でも強い影響を与えた。

ハーレーダビッドソンやアメリカン・マッスルカーの文化は日本のロックシーンにも浸透し、ライブ演出やミュージックビデオの中で頻繁に用いられてきた。

| アーティスト | 楽曲 | 発売年 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| LOUDNESS | Crazy Nights | 1985 | 世界進出を果たした日本ハードロックの金字塔 |

| X JAPAN | Rusty Nail | 1994 | シンフォニックで叙情的なハードロック展開 |

| B’z | LOVE PHANTOM | 1995 | ハードロックとJ-POP的メロディの融合 |

| SEX MACHINEGUNS | German Power | 1998 | ユーモアと爆音を兼ね備えた90s日本HR代表 |

| Dir en grey | Obscure | 2003 | ダークで前衛的、国際的評価を獲得 |

ハードロックと結びつくマシン

| タイプ | モデル | 特徴 |

|---|---|---|

| マッスルカー | Dodge Charger R/T | 426 HEMIエンジン搭載、圧倒的な存在感 |

| マッスルカー | Ford Mustang Mach 1 | 60〜70年代アメリカンカルチャーの象徴 |

| ハーレー | Harley-Davidson Shovelhead | 荒々しい鼓動感とカスタム文化の中心 |

| ハーレー | Harley-Davidson Fat Boy | 90年代以降のハードロック映像作品でも多用 |

ギターアンプの轟音とエンジンの咆哮が交差する場所

ハードロックは単なる音楽体験ではなく、ライフスタイル全体を包み込む文化だ。

マッスルカーやハーレーダビッドソンが象徴する爆音とスピード、そしてアウトロー的な精神は、今もなお多くの人々を魅了し続けている。

ギターアンプの轟音とエンジンの咆哮が交差する場所に、ハードロックの魂は生き続けるのだ。