序章:無機の中の有機

文:mmr|テーマ:Sean BoothとRob BrownによるAutechre。その音響構造の進化、技術的革新、そして文化史的意義を辿る

Autechre(オウテカ)は、単なる“電子音楽デュオ”ではない。

彼らの音は、数学的でありながら生々しい。冷たく見えて、どこか人間的なざらつきを残す。Sean BoothとRob Brown――マンチェスター北部で出会った二人の青年は、ヒップホップと工学的好奇心を出発点に、音の「構造そのもの」を再定義する道を歩み始めた。

1990年代初頭、Warp Recordsが掲げた〈Artificial Intelligence〉シリーズの中で、Autechreの登場は異彩を放った。彼らは「機械の音をエモーションに変換する」方法を模索していた。Sean Boothは後年、インタビューでこう語る。

“僕らにとってのテクノは感情を排除するものじゃなく、感情を構造で表現するものなんだ。”

第1章:出自と初期衝動 — Rephlex前夜から〈Warp〉へ

Sean BoothとRob Brownはともに1970年代生まれ。少年時代、Amigaコンピュータを使ったトラッカーソフト(OctaMEDなど)で自作曲を作り始める。

彼らの音楽的ルーツは、Public EnemyやElectro Funk、そしてB-Boyカルチャーにあった。Autechreという名は、初期には「Audio Architecture(音響建築)」の略とも噂された。

初期作品『Incunabula』(1993)は、まだメロディの残るIDM黎明期の香りを漂わせる。

続く『Amber』(1994)は、その叙情性と空間性で多くのリスナーを魅了した。アナログ・シンセサイザー(Roland SH-101, Oberheim Matrix-6)とデジタルサンプラーを組み合わせ、彼らは人間と機械の中間領域を形にした。

“僕らはダンスフロアを忘れたわけじゃない。ただ、身体が動く理由を再構築したかった。”

第2章:音響解体の時代 — 『Tri Repetae』とミニマリズムの崩壊

1995年、Autechreは転換点に達する。

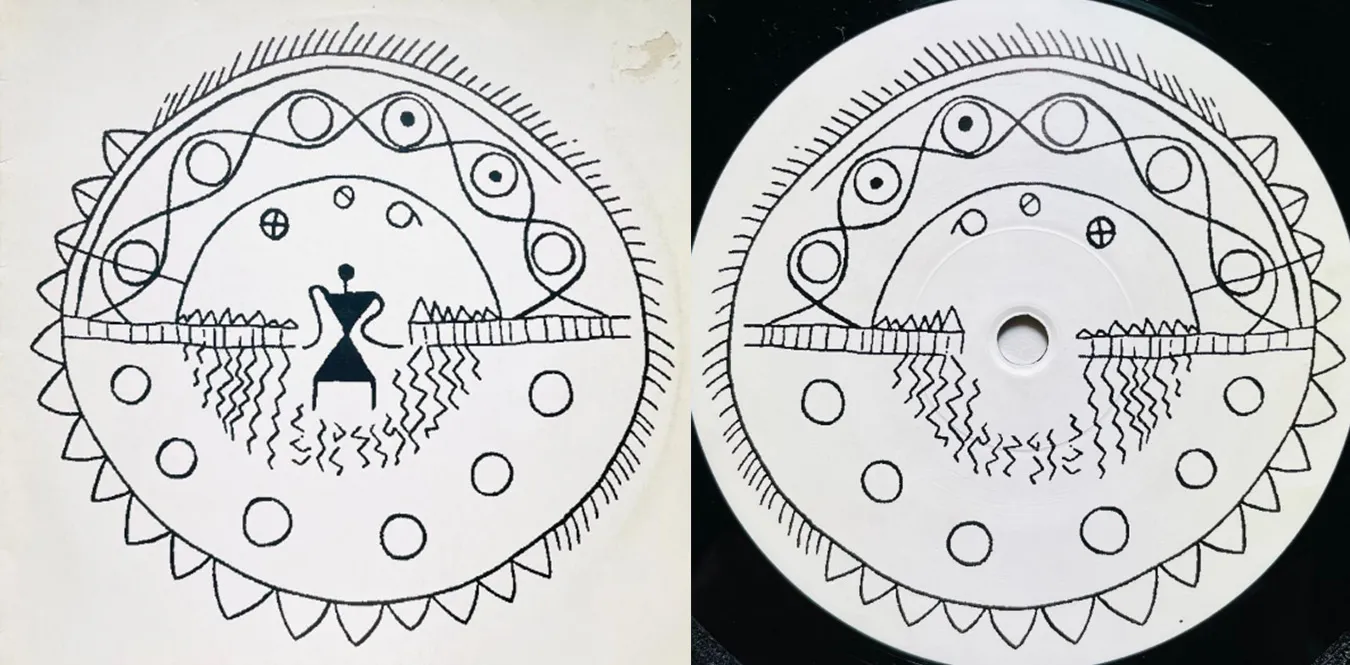

『Tri Repetae』は、IDMという枠を突き破った最初の“構造実験”アルバムだ。リズムは崩壊し、音の層は鉄板のように硬質。彼らはドラムマシン(Roland R8、Nord Lead)を素材として扱い、エラーやノイズを音楽の文法に組み込んだ。

The Designers Republicによる無機質なジャケットデザインも、Autechreの音世界と完全に一致していた。

それは「視覚と音のミニマリズムの融合」でもあった。

『Tri Repetae』のリリースは、電子音楽における“感覚の再教育”を象徴する。

「何がリズムで、何が音楽か?」という問いが、ここで初めて露わになる。

第3章:数学と感情 — 『Chiastic Slide』から『LP5』へ

1997〜1998年、Autechreはさらに複雑な構造へと進む。

『Chiastic Slide』(1997)は、ポリリズムと反復の実験。『LP5』(1998)は、サウンドの彫刻作品のように構築されている。

特筆すべきは、Nord ModularやMPC1000によるライブ・プログラミングである。リアルタイムにデータを変化させる手法は、のちのアルゴリズミック・ライブの原型となった。

彼らの音楽は“聴く”というより“体験する”ものへと変化した。

『LP5』収録の「Fold4, Wrap5」は、その抽象性の中にほのかな叙情を湛える。冷たさの裏に潜む、エモーションの再発見だった。

“感情は排除できない。僕らが人間である限りね。”

第4章:アルゴリズムの中の生 — 『Confield』と『Draft 7.30』

2001年の『Confield』は、AutechreがMax/MSPを本格導入した作品。

彼らはこの時期から“自作アルゴリズム”を用いて、音を自動生成させ、そこに人間が介入するという手法を採用した。

Sean Boothは「作曲というより“発生の調整”だ」と語っている。

『Confield』は多くのリスナーを困惑させた。もはやリズムもメロディも従来の意味では存在しない。しかし聴き込むほどに、そこには奇妙な生態系のような秩序が浮かび上がる。

『Draft 7.30』(2003)では、プログラム的精度がさらに高まり、電子音楽の“知性”が極限まで研ぎ澄まされた。

第5章:リスナーとの共犯関係 — ライブとネット時代のAutechre

Autechreのライブは、視覚的演出を完全に排除している。

照明は消え、ステージは暗闇。観客は純粋な音の空間に包まれる。

この徹底した無機質さは、彼らが「音のみで身体を支配する」ことを目指している証でもある。

2010年代に入ると、彼らはAE_LIVEシリーズをリリース。プログラムが即興的に生成する音をそのまま記録し、各都市ごとに異なる構造を提示した。

さらに『NTS Sessions 1–4』(2018)は、8時間を超える大作。Autechreが“音響アルゴリズムの宇宙”を構築した金字塔だ。

“即興は、プログラムの思考を借りることでもある。”

第6章:環境音楽の極北 — 『SIGN』『PLUS』以降

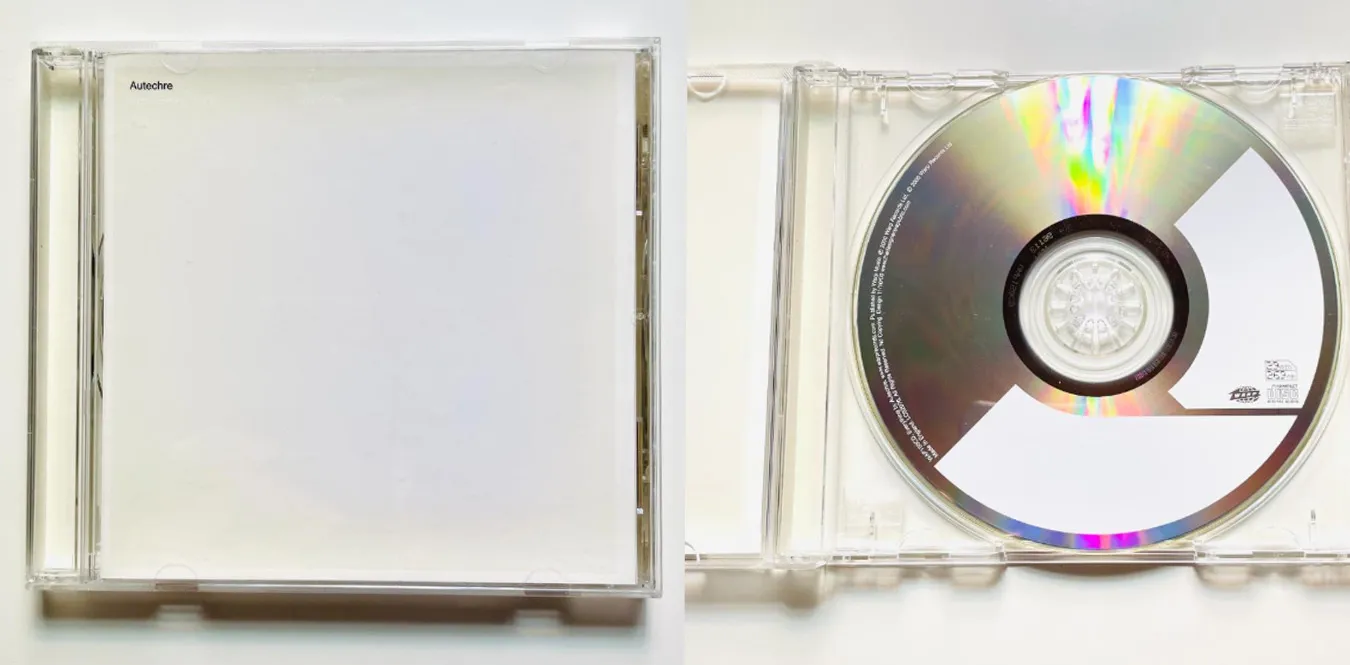

2020年、Autechreは二枚組の新章を発表する。

『SIGN』と『PLUS』。そこには、初期Autechreの記憶をほのかに思わせる温かい旋律が戻ってきた。

アルゴリズミックな精密さの中に、静謐で有機的な揺らぎが漂う。

リスナーの間では「AutechreがAmbientを再定義した」と評されることも多い。

『SIGN』のトラック群は、機械が“静寂”を学習したような音楽だ。

彼らの音は、つねに未来とノスタルジーの中間点を歩み続けている。

第7章:Autechreの遺伝子 — 影響を受けた者たち、影響を与えた者たち

Autechreの影響は、Aphex TwinやSquarepusherと並び、21世紀以降の電子音楽の設計思想に深く刻まれた。

彼らに影響を受けたアーティストとしては、Alva Noto, Ryoji Ikeda, Oneohtrix Point Neverらが挙げられる。

いずれも「構造と感情」「アルゴリズムと詩情」の境界線を模索する存在だ。

Autechreは、テクノロジーの進化とともに「作曲とは何か」「人間とは何か」を問う装置として機能してきた。

IDMという言葉が消費され尽くした後も、Autechreはその知的遺伝子を現代音楽に残し続けている。

終章:音の未来、聴取の未来

Autechreの音楽は、理解されることを目的としない。

それは、聴く者の認識を再構築し、音の概念そのものを拡張する。

彼らの存在は、AI時代の「人間による創造とは何か」という問いに先行していた。

“人間は機械を使って、自分の脳の未知の部分を聴いているのかもしれない。”

Autechreは、いまもなお構造の彼方で、音の可能性を探っている。

活動年表

ディスコグラフィー

| 年 | タイトル | リリース | リンク |

|---|---|---|---|

| 1993 | Incunabula | Warp Records | Amazon |

| 1994 | Amber | Warp Records | Amazon |

| 1995 | Tri Repetae | Warp Records | Amazon |

| 1997 | Chiastic Slide | Warp Records | Amazon |

| 2001 | Confield | Warp Records | Amazon |

| 2003 | Draft 7.30 | Warp Records | Amazon |

| 2010 | Oversteps | Warp Records | Amazon |

| 2018 | NTS Sessions 1–4 | Warp Records | Amazon |

| 2020 | SIGN | Warp Records | Amazon |

| 2020 | PLUS | Warp Records | Amazon |

使用技術・機材一覧

| カテゴリ | 機材・ソフトウェア | 備考 |

|---|---|---|

| シンセサイザー | Nord Lead, Roland SH-101, Oberheim Matrix-6 | 初期作品で頻用 |

| サンプラー | Akai MPC1000, Ensoniq EPS | ビート構築の中心 |

| ソフトウェア | Max/MSP, Kyma, Ableton Live | 自作アルゴリズム生成 |

| ドラムマシン | Roland R8, Elektron Machinedrum | 複雑な拍構造を実現 |

| 制作哲学 | 自動生成+人間的介入 | “Control through Chaos” の実践 |

Autechreは問い続ける

“音楽とは何か? 構造は感情を超え得るのか?” その答えを探す旅は、まだ終わらない。

YouTube Podcast

※このPodcastは英語ですが、自動字幕・翻訳で視聴できます

関連コラム

🔗 【コラム】 IDMの発祥から現在まで ― 知的探究とダンスフロアの狭間で

🔗 【コラム】 テクノの発祥から現在まで ― 名盤と機材でたどる年代史