序章:ブルックリンから江戸へ ― Wu-Tang Clanという文化装置

文:mmr|テーマ:ヒップホップと日本アニメ――Wu-Tang Clanが示した「東洋思想」と「ストリート精神」の交差点を探る

1993年、アメリカ・ニューヨーク州ステテン島。

“シャオリン”と呼ばれるその地から、ヒップホップ史に衝撃を与えたグループが登場した。

Wu-Tang Clan(ウータン・クラン)――九人のMCが織りなす戦闘的かつ哲学的な言葉の連鎖は、ストリートの暴力と仏教的静謐を同居させた異形の芸術だった。

彼らの世界観の核には、カンフー映画と東洋思想、そして「アニメ的想像力」が共存していた。

90年代のアメリカ黒人青年にとって、アジア文化は「異国のスピリチュアルな武器」であり、社会的抑圧からの脱出手段でもあった。

Wu-Tang Clanは、ブルース・リーや孫子、老子をサンプリングするように、後に日本アニメの美学とも強く共鳴していく。

第一章:シャオリン思想とアニメ的戦闘美学

Wu-Tang Clanの初期作品に繰り返し登場する「Shaolin(少林)」という言葉。

これは単なるアジア趣味ではない。

彼らにとっての“Shaolin”は、貧困や暴力の中で自らを鍛える内的修行のメタファーだった。

この構造は、日本アニメ――特に『ドラゴンボール』『北斗の拳』『NARUTO』などに通じる。

孫悟空もケンシロウも、外敵との戦闘を通して自己を超越する。

RZA(ウータンの精神的リーダー)は後年、こう語っている。

“アニメの戦士たちは、俺たちの人生そのものだった。

彼らは孤独の中で己を鍛え、世界と戦っていた。”

この「精神的シャオリン=修行の物語」は、ストリートの闘争と同型の構造を持つ。

Wu-Tang Clanのメンバーが抱いていた「侍的自己像」は、後のヒップホップ全体に広がる“アニメ的ストイシズム”の原型となった。

第二章:サンプリングとしてのアジア ― カンフーからアニメへ

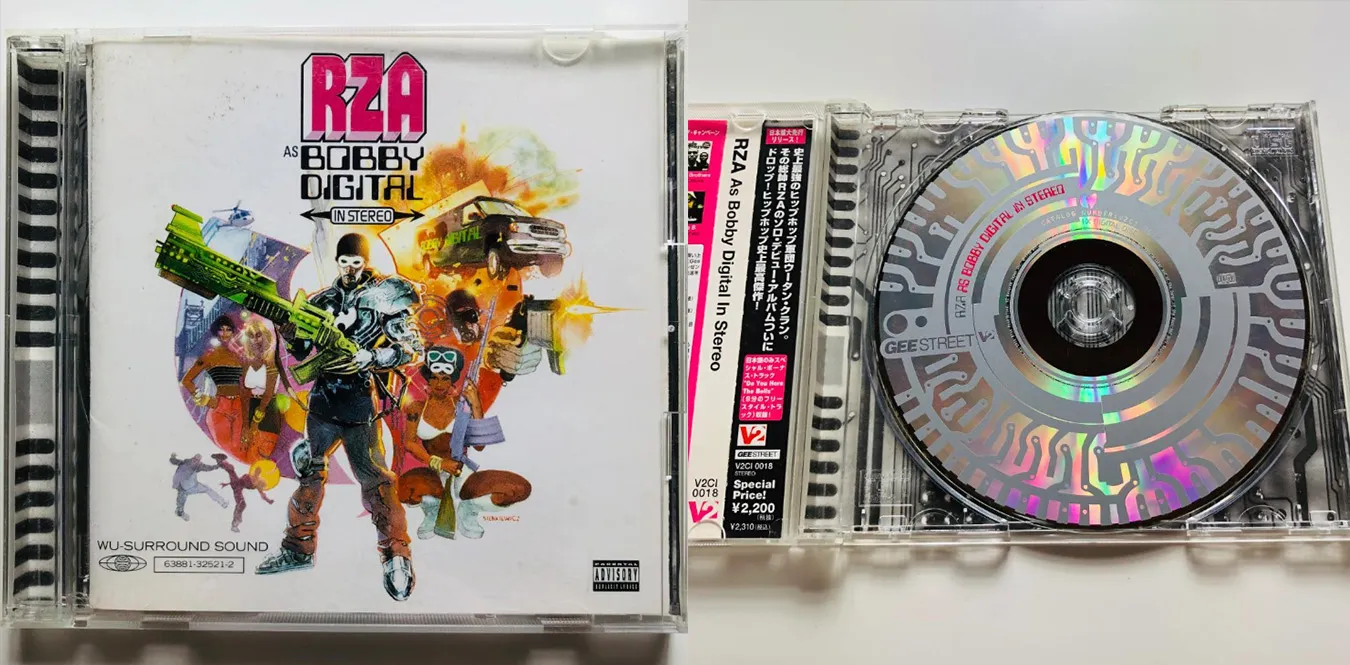

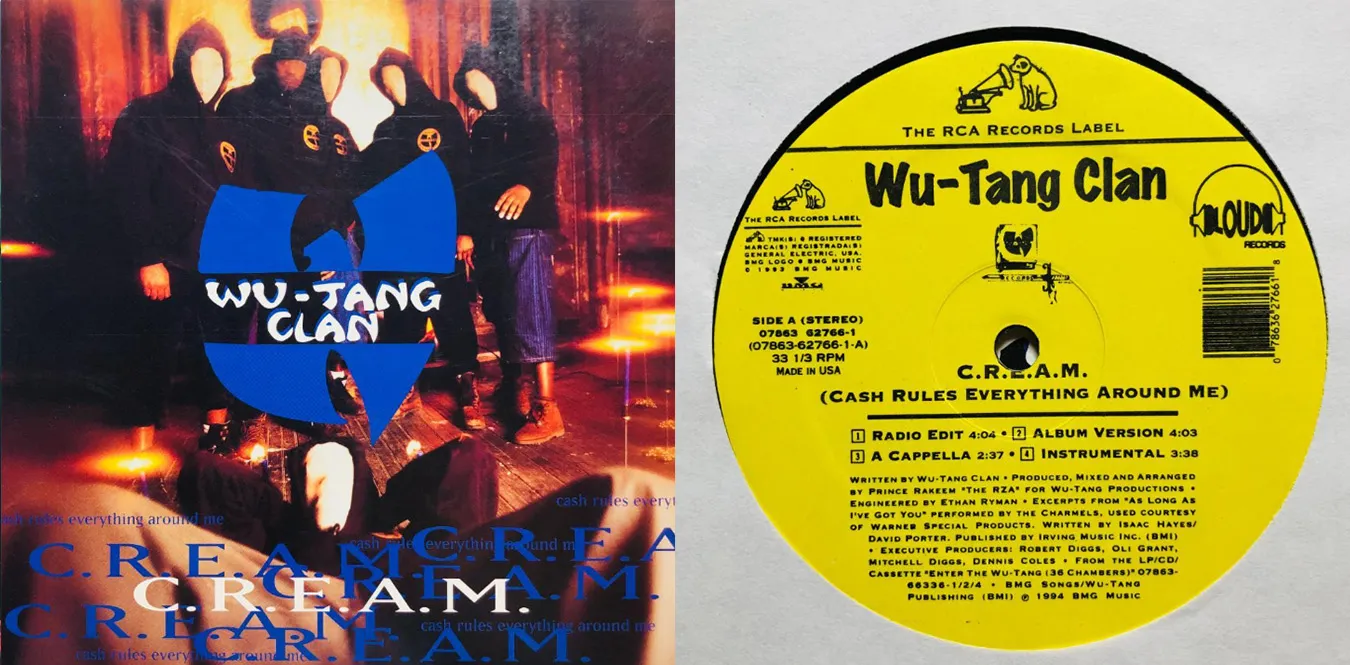

1993年のデビューアルバム『Enter the Wu-Tang (36 Chambers)』では、

カンフー映画『少林三十六房』の音声がサンプリングされている。

以降、Wu-Tangの音楽にはアジア的サウンドモチーフが頻出する。

木魚、琴、尺八、寺院の鐘の音――それらは音としての“東洋”の記号化だった。

だが、2000年代に入るとその関心は「日本のアニメ」へと拡張されていく。

RZAは『Samurai Champloo』の音楽監修を務めたNujabesに強いリスペクトを示し、

Ghostface Killahは自らの別名義を「Tony Starks」から「Iron Man」へと拡張し、

後に『アフロ・サムライ』のサウンドトラック制作にも関わった。

ここでアジア文化は単なる引用から、共同制作=コラボレーションの領域へと移行する。

第三章:『アフロ・サムライ』と逆輸入の連鎖

2007年、日本発のアニメ『アフロ・サムライ』が全米で放送された。

声の主演はサミュエル・L・ジャクソン。

そして音楽を担当したのがRZAである。

この作品は、日本のスタジオが制作し、アメリカの黒人アーティストが物語を語るという、まさに日米文化の“相互リミックス”だった。

“サムライ”はもはや異国の戦士ではなく、ヒップホップ的倫理を体現する存在として再定義されたのだ。

「刀=マイク」「戦=ラップバトル」

この象徴変換が、Wu-Tang Clan以降のヒップホップ美学の中心にある。

『アフロ・サムライ』はRZAにとって、自らの「東洋志向」を最も具体的に形にした作品であり、

同時に日本のアニメ業界にとっても「ヒップホップとの融合」の先駆けとなった。

第四章:アニメ的世界観が拓いたヒップホップの新地平

Wu-Tang Clan以降、ヒップホップは“アニメを語る言語”を獲得する。

Tyler, The Creatorが『アキラ』や『新世紀エヴァンゲリオン』を参照し、

Kanye Westが『ストロング・フィーリング』のMVでアニメ調の世界を描き、

Lil Uzi VertやMegan Thee Stallionが堂々と“オタク文化”をアイデンティティに組み込む。

これらの現象は、すべてWu-Tangが開いた「東洋幻想」への窓の延長線上にある。

RZAは近年も『Bong of the Dead』などの作品で、日本的な精神性を「生き方のメタファー」として引用し続けている。

つまりWu-Tang Clanの「アジア志向」は、単なる文化的盗用ではなく、

抑圧された黒人社会が外部の知を通して自己を再構築するプロセスであった。

第五章:日本側からの応答 ― アニメ・音楽・ストリートの交差点

日本でもWu-Tang Clanの影響はじわじわと浸透した。

DJ Krush、Nujabes、Shing02といったアーティストたちは、

ヒップホップの「禅」的側面を強調し、RZAの精神世界と共鳴した。

特にNujabesの音楽は、サンプリングと間(ま)の美学を融合させた点で、

“音の侍”としてのWu-Tang Clanと精神的に接続していた。

2020年代に入ると、日本のアニメ作品にも明確なリファレンスが現れる。

『呪術廻戦』のBGMにはローファイ・ヒップホップの影響が見られ、

『チェンソーマン』では、エンディングに複数のヒップホップアーティストが参加する。

ここでアニメは再び“ストリート”の言語と再接続する。

結論:刀とマイク ― 二つの修行場の交差点で

Wu-Tang Clanが見た「東洋」は、空想の産物ではなく、

自己鍛錬・静謐・精神統一といった哲学的要素を、暴力の世界に導入するための構造的転用だった。

それは同時に、日本のアニメが描いてきた「戦いと成長の物語」と軌を一にする。

ストリートのMCたちがラップを“刀”のように磨き、

アニメのキャラクターたちが“修行”によって己を超越する。

この二つの物語は、文化の壁を越えて、一つの精神的アーキタイプ=戦士の詩学に収斂する。

いまや、ヒップホップもアニメも、同じグローバル神話を共有している。

Wu-Tang Clanがその起点に立ったことは、偶然ではない。

彼らの「マイクロフォンの道」は、

まさに現代における“サムライ・スピリット”の翻訳だったのだ。

年表:Wu-Tang Clanと日本カルチャーの交差(1993–2025)

Wu-Tang Clanとアニメ文化の影響構造

参考文献・リスニングガイド

終章:リズムと刀が交わる場所で

Wu-Tang Clanの名は、中国の武術寺院「武当」から取られた。 しかし、彼らの真の舞台は精神の道場=音楽の中にあった。 日本のアニメが戦いを通して人間の成長を描くように、 彼らもまた「音と詩」で魂を鍛え続けてきた。

その姿勢は、現代のアーティストにも息づいている。 アニメのキャラも、ラッパーも、みな同じ問いに向き合っている。 「己をいかに鍛え、世界とどう闘うか」

それこそが、Wu-Tang Clanが残した最大の遺産である。