第1章:電子音楽と日本 — 横田進の位置づけ

文:mmr|テーマ:ススム・ヨコタ(Susumu Yokota)。クラブ・カルチャーとアンビエントの境界で、音の魂を探った孤高のアーティスト。その静けさと宇宙性をたどる

1990年代初頭、日本の電子音楽シーンはまだ黎明期にあった。テクノやハウスが輸入文化として浸透する中で、「環境音」や「静寂」を中心に据えたアンビエント音楽は、まだ少数派の実験的ジャンルだった。

ススム・ヨコタ(Susumu Yokota)は、まさにこの静寂の空間に息づく詩人であった。彼の音楽は、クラブカルチャーの延長線上にありながら、どこか「外」にいる。自然の呼吸、風の間合い、そして記憶の残響を電子の粒で描く——そんな稀有な作家性を持っていた。

ヨコタは東京のクラブ・シーンから出発しながら、すぐにその文脈を超越した。彼の音楽は、ダンスミュージックの“リズム”よりも“間”を重視し、電子音楽における静謐と有機性を追求する方向へ進んだ。それは日本的な「侘び寂び」の感覚にも通じる。

第2章:作家としての横田進 — サウンドスケープの詩

初期の横田作品には、アシッド・ハウスの影響が色濃く見られる。

『Acid Mt. Fuji』(1994)は、自然音とアシッド・シンセを融合させた画期的な作品だった。電子音楽が「自然」を描くという逆説的な構造。そこにはすでに、後年のアンビエント的思想の萌芽があった。

彼の手法は、単なるトラックメイクではなく「音響詩」である。サンプリング素材を再構成し、微細なループを空気のように漂わせる。音が時間とともに変質し、やがて記憶の奥に沈んでいくような感覚。それは彼自身の音楽観そのものだった。

そして注目すべきは、彼が複数の名義で作品を発表していたことだ。中でも「Anima Mundi」は重要な別名義であり、より内省的かつ瞑想的なサウンドを展開した。この名義では、リズムのない純粋な音響体験を通じて“世界の魂”=Anima Mundiという形而上のテーマを探っている。

第3章:アルバム解体 — 名盤の深層

『Sakura』(1999)

横田進の代表作であり、アンビエント音楽史に残る金字塔。

淡くにじむメロディと環境音が幾重にも重なり、聴く者の意識を静かに内側へと導く。桜の散る一瞬を音に閉じ込めたような儚さがあり、日本的叙情と普遍的美が融合している。

アルバムは構成的にも秀逸で、全体が一つの「呼吸」のように流れる。静かに始まり、かすかなリズムが生まれ、やがて消えていく。まるで人生や季節の循環そのものだ。

『Sakura』が世界のアンビエントファンに愛され続けるのは、この「時間の感覚」を音で描き切っているからだろう。

『Symbol』(2001)

クラシック音楽のサンプリングを駆使しながら、独自の音像を構築。

バロックや印象派の旋律が、ヨコタの手によって電子の海に溶けていく。作品全体は“再構成された記憶”のようであり、まさにタイトル通り「象徴」の音楽だ。

『Grinning Cat』(2000)

幻想的な音響が心地よく、童話的な世界観を持つアルバム。

そこには単なるアンビエントの枠を超えた遊び心がある。音の形を変えながら、聴き手に物語を想像させる力を持っている。

『The Boy and the Tree』(2003)

森の中で録音されたような空気感と、生命の鼓動を思わせるリズム。

自然と電子のあいだに漂う、ヨコタ独自の「生命の音楽」。後期の代表作として完成度が高い。

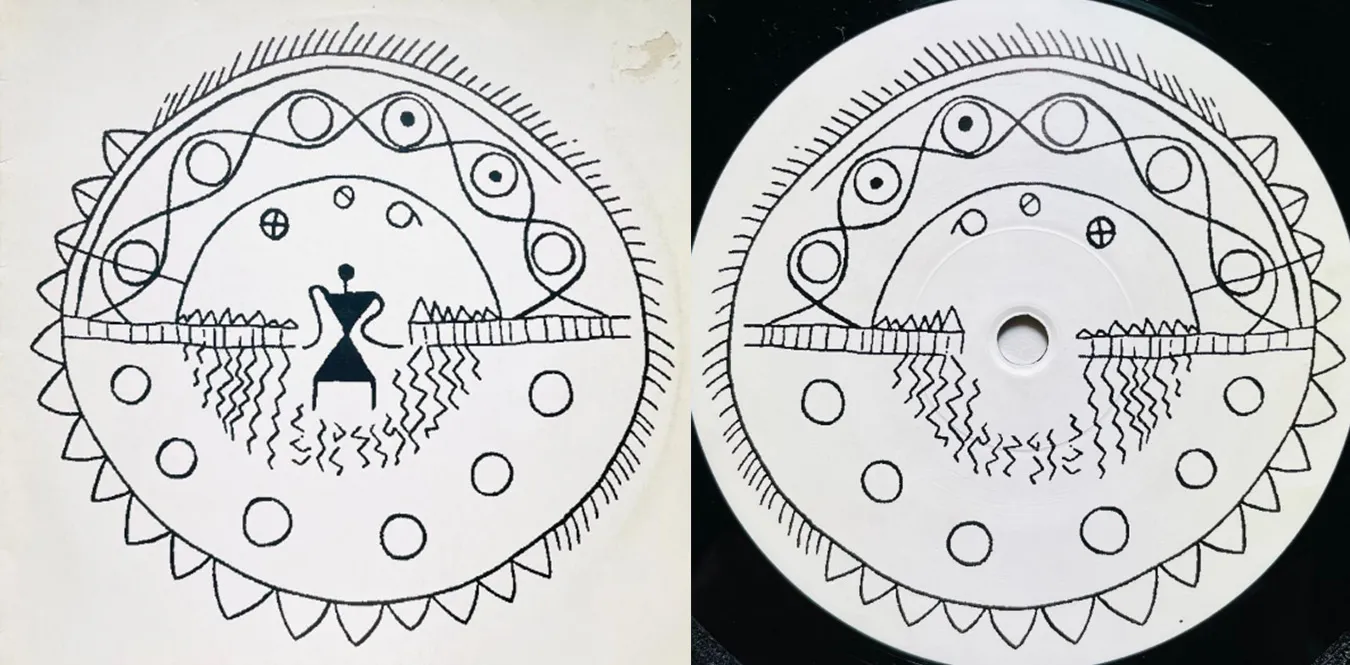

第4章:Anima Mundi名義のプロジェクト

「Anima Mundi(アニマ・ムンディ)」とはラテン語で“世界の魂”を意味する。

横田進がこの名義で展開した作品群は、まさにその名にふさわしい内容だった。

ドローン、環境音、そして倍音構造に重点を置いた楽曲群は、聴く者の内的空間を拡張する。そこに拍子も旋律もない。ただ「存在する音」だけがある。

この名義は、ヨコタにとって「無意識と宇宙をつなぐチャンネル」だったとも言える。

ススム・ヨコタ名義での音楽が“地上の詩”なら、Anima Mundiは“天上の祈り”である。

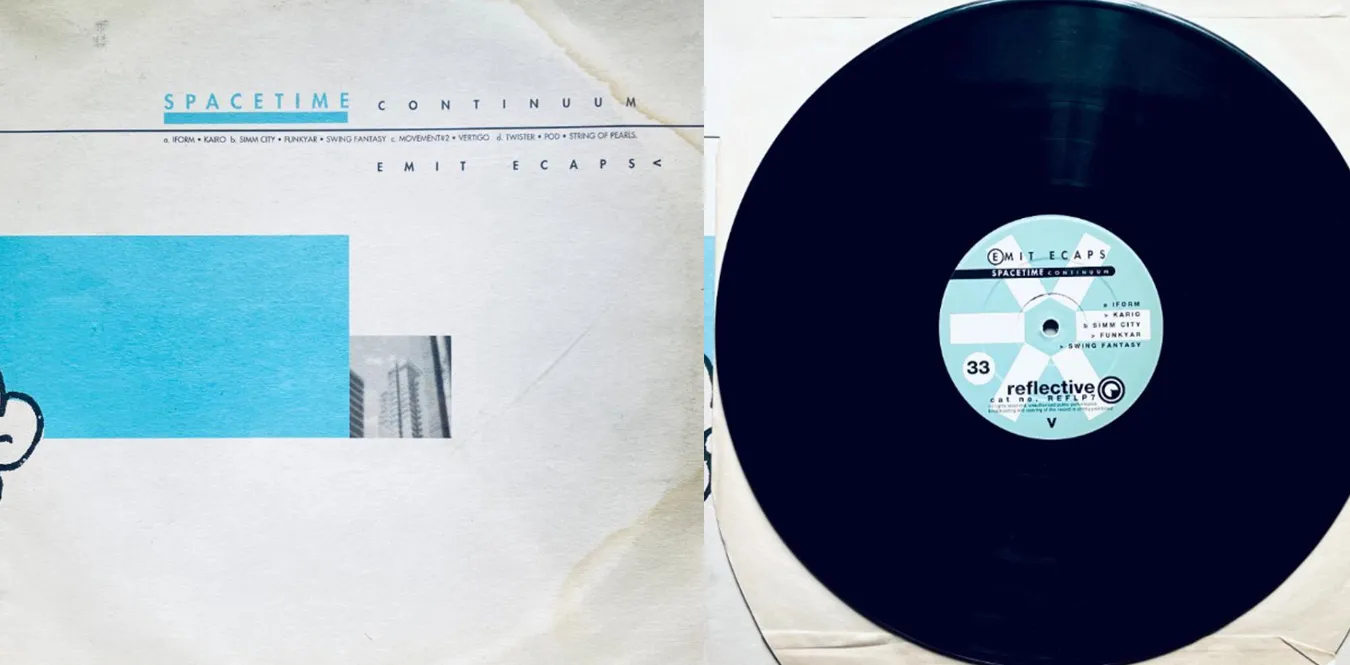

12インチの「Hebula」は、幻想的でトリップ感溢れるサウンドと、トライバルなリズムや要素が融合したテクノの楽曲です。この曲は、複雑な音響効果や重層的なサウンドテクスチャが特徴であり、聴く人を異世界へと誘います。

Tracklist

A1. Hebula

B1. Fujin

B2. Spring

Youtube

第5章:国際的評価と影響

2000年代初頭、Susumu Yokotaは欧米のアンビエント/エレクトロニカ・シーンで高く評価された。

特に『Sakura』は、Boards of CanadaやFennesz、Biosphereと並び称されるほどの完成度を誇った。

その美しさはジャンルの境界を越え、ポストクラシカルや瞑想音楽にも影響を与えた。

また、Aphex TwinやFour Tetらが彼の作品を支持していたことも知られている。

海外では「日本が生んだブライアン・イーノ」と評されたが、実際のヨコタの音楽は、より感情的で詩的であった。

第6章:ライブと身体性

ヨコタのライブは、単なる再現ではなく「空間そのものを奏でる」試みだった。

彼は照明や映像を極力排し、音が持つ“空気の密度”で空間を変容させた。

観客は音の粒に包まれ、時の感覚を失う。まるで一人一人が音の中に溶けていくような体験だった。

その姿勢は、テクノのダンス的身体性と、アンビエントの瞑想性を同時に成立させる稀有な例だった。

第7章:横田進の音楽哲学

横田の音楽哲学は、簡潔に言えば「音の中に生命を見出す」ことだ。

彼にとって音は素材ではなく、生きている存在だった。

だからこそ、彼の作品には人工的な冷たさがない。電子音であっても、どこか草木のように温かい。

彼の音楽はまた、時間に対する詩的な探求でもある。

時間が“流れる”のではなく、“たゆたう”ように感じられる。

その流れの中で、聴き手は自己を忘れ、音と一体化していく。

第8章:遺産と現代への継承

2015年に彼がこの世を去ったとき、多くのファンやミュージシャンがその喪失を嘆いた。

だが、彼の音楽は今も静かに息づいている。Bandcampや再発盤を通じて、新たな世代が彼の音に触れ続けている。

Ambient, Drone, Minimalといったジャンルを越え、彼の音楽は“聴く瞑想”として再発見されている。

また、現代のアンビエント作家たち——例えばChihei HatakeyamaやHiroshi Ebinaらにも、ヨコタの精神は確実に受け継がれている。

ディスコグラフィー(主要作品)

| 年 | タイトル | 名義 | 解説 | リンク |

|---|---|---|---|---|

| 1993 | Acid Mt. Fuji | Susumu Yokota | クラブカルチャー黎明期のアンビエント・トランス傑作。自然音とアシッドの融合。 | [Amazon] |

| 1997 | Cat, Mouse and Me | Susumu Yokota | ジャズ/ハウス/アンビエントを自在に行き来する多彩な音響。 | [Amazon] |

| 1998 | Image 1983–1998 | Susumu Yokota | 自作音源の総集編的コンピレーション。初期から円熟期への軌跡。 | [Amazon] |

| 1999 | Sakura | Susumu Yokota | 代表作。環境音とメランコリックな旋律が溶け合う、永遠のアンビエント名盤。 | [Amazon] |

| 2000 | Grinning Cat | Susumu Yokota | 不思議な浮遊感と童話的世界観。坂本龍一にも通じる構成美。 | [Amazon] |

| 2001 | Symbol | Susumu Yokota | クラシック音源のサンプリングを駆使した美学的到達点。 | [Amazon] |

| 2003 | The Boy and the Tree | Susumu Yokota | 森の中で聴くような、静けさと生命力を感じさせる音響詩。 | [Amazon] |

| 2005 | Wonder Waltz | Susumu Yokota | ビートと幻想を融合した後期代表作。柔らかな夢幻世界を描く。 | [Amazon] |

| 1997–2002 | Anima Mundi作品群 | Anima Mundi | 別名義による実験的アンビエント・プロジェクト。電子と自然の境界を曖昧にする音世界。 | [Amazon] |

第9章:結語 — 無音の中に宿る音楽

ススム・ヨコタの音楽は、派手なメロディやビートではなく、「無音」と「余白」で語られる。

その沈黙の中には、都市のノイズ、自然の呼吸、そして人間の記憶が宿っている。

彼が残した音楽は、単なる作品群ではなく、聴く者自身の内側を映す鏡である。

音が消えた後にも、心の中に何かが残る——。

それこそが、Susumu Yokotaという音楽家が世界に遺した最大の“響き”なのだ。