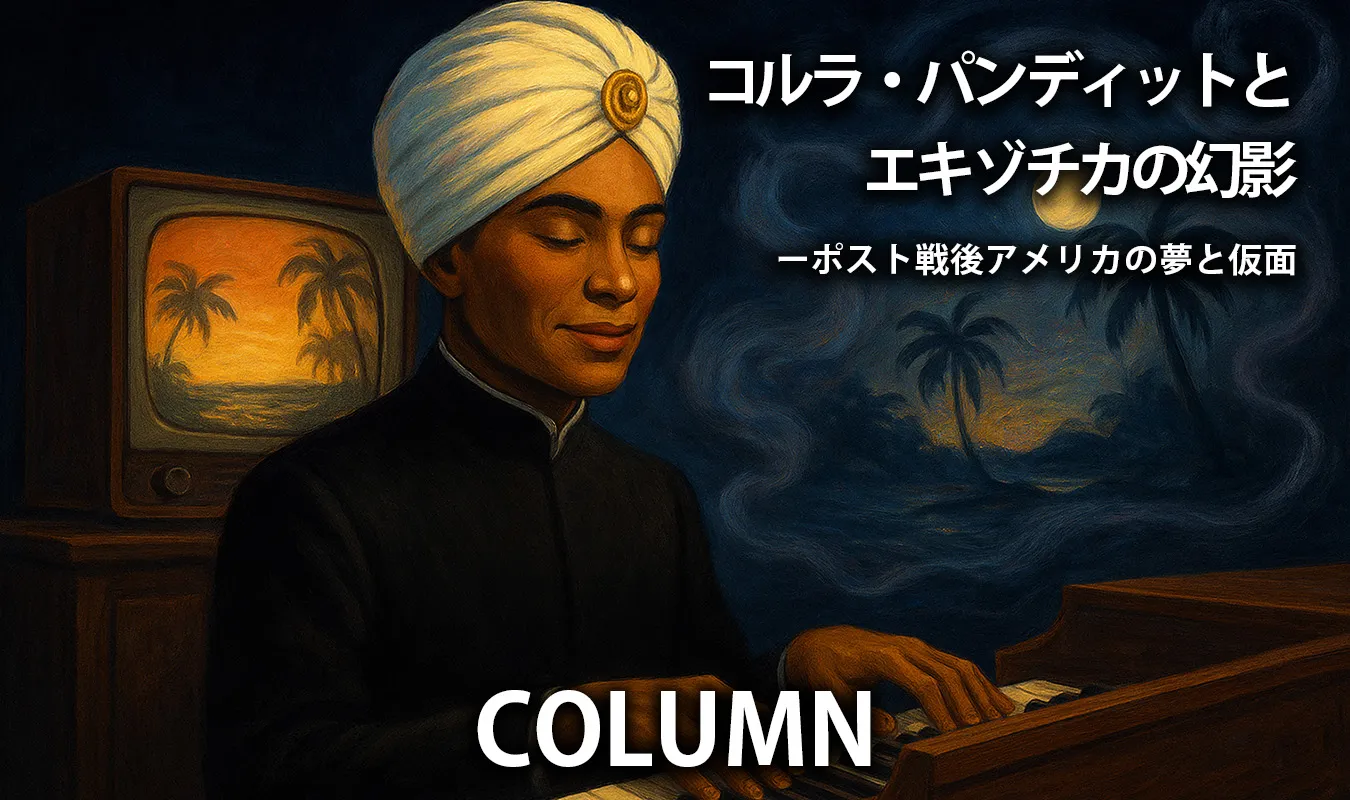

序章:エキゾチカとは何だったのか

文:mmr|テーマ:エキゾチカの創世期におけるコルラ・パンディットの役割と、戦後アメリカ文化におけるオリエンタリズムの美学を探る

1950年代のアメリカ。

テレビが家庭に普及し、冷戦と繁栄が同居する時代、エキゾチカ(Exotica)と呼ばれる音楽が登場した。

それは、南太平洋・アジア・アフリカなど「異国」を想像上の楽園として描き出す、オリエンタリズムの音響的表現だった。

ティキ文化、ハワイアン・バー、ルンバのリズム、そして異国風のメロディ。

その中心には、ミステリアスな鍵盤奏者「コルラ・パンディット」の姿があった。

目次

- 第1章:コルラ・パンディットという謎の男

- 第2章:戦後アメリカと「異国の夢」

- 第3章:エキゾチカ音楽の誕生 ― Les BaxterからMartin Dennyへ

- 第4章:テレビ時代の偶像 ― 「Korla Pandit Show」の衝撃

- 第5章:仮面の裏の真実 ― ジョン・ローランドの告白

- 第6章:エキゾチカの残響 ― ロンジン・シンフォネットからLo-Fi復興へ

- 第7章:現代的再評価と文化的転位

- 年表:Korla Panditとエキゾチカ音楽史(1940–2020)

- 図表と分析

- 結論:虚構と真実のあいだで

第1章:コルラ・パンディットという謎の男

1948年、ロサンゼルスのテレビ局KTLAに現れた「インドの王子」、それがコルラ・パンディット(Korla Pandit)だった。

ターバンを巻き、深い瞳でカメラを見つめ、ハモンドオルガンを弾く。彼の指は滑らかに鍵盤を踊り、言葉を一切発さなかった。

しかし1990年代後半、ドキュメンタリー映画『Korla』(2014)によって、衝撃的な事実が明らかになる。

彼の本名はJohn Roland Redd、アフリカ系アメリカ人だったのだ。

この「仮面の物語」は、単なる芸名の逸話を超え、

戦後アメリカ社会における人種・異国・芸術の三重構造を浮かび上がらせる。

第2章:戦後アメリカと「異国の夢」

1950年代初頭のアメリカでは、第二次世界大戦の勝利と冷戦の影の中で、

「未知への憧れ」=エキゾチシズム(Exoticism)が文化的ブームとなった。

- ハリウッド映画では『South Pacific』(1958)が大ヒット。

- 家庭では「ティキ・バー」が流行し、竹製家具や南国柄のカーテンが庶民の夢を彩った。

- 音楽ではラテン、ハワイアン、アラビアン、インド音楽が「幻想的なBGM」として消費された。

この文脈で、パンディットの沈黙と仮面は、理想化された「異国の静謐」を象徴する存在となった。

第3章:エキゾチカ音楽の誕生 ― Les BaxterからMartin Dennyへ

Les Baxterが1952年に発表したアルバム『Ritual of the Savage』は、

後のMartin DennyやArthur Lymanのサウンドの基礎を築いた。

そこでは打楽器、鳥の声、ガムラン、チャイムが交錯し、「架空の南洋」が音響化された。

一方、パンディットはより宗教的・精神的な側面に焦点を当て、

「瞑想と陶酔のオルガン音楽」という独自の路線を切り開いた。

参照/出典:

第4章:テレビ時代の偶像 ― 「Korla Pandit Show」の衝撃

1951年から放映された「Korla Pandit Show」は、アメリカ初期の音楽テレビ番組の一つだった。

言葉を発さず、視線と音だけで構築されるその演出は、当時の白人視聴者にとって“安全な異国”を提供した。

パンディットは1,000本以上の放送を行い、同時期のNat King Coleよりもテレビ露出が多かったという。

しかし、黒人アーティストとしてのアイデンティティを隠すことでしか成功できなかったという事実は、

エンターテインメントと人種差別の関係を物語る象徴的な逸話でもある。

第5章:仮面の裏の真実 ― ジョン・ローランドの告白

1998年、『Los Angeles Magazine』が掲載した記事により、

パンディットの正体がJohn Roland Reddであることが公となった。

彼は1916年、ミズーリ州セントルイスに生まれ、10代で優れたピアニストとして活動。

1940年代、ラジオ局で働くなかで「インドの王子」という架空の設定を作り上げた。

それは差別的な時代の中で「黒人音楽家」としてよりも

「異国の貴族」としてなら受け入れられる――

という痛ましい現実への戦略的仮装だった。

第6章:エキゾチカの残響 ― ロンジン・シンフォネットからLo-Fi復興へ

1970年代以降、エキゾチカは一度忘れられる。

しかし1990年代、Lounge復興運動とともに再評価が始まる。

- Combustible Edison

- Esquivelの再発CD

- DJ ShadowやBeckによるサンプリング

これらの再評価の波は、パンディットにも遅れて光を当てた。

2000年代以降、彼の映像やレコードはコレクターズアイテムとして再発見される。

年表:Korla Panditとエキゾチカ音楽史(1940–2020)

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1916 | John Roland Redd(後のKorla Pandit)誕生 |

| 1948 | テレビ出演開始、KTLAで「Korla Pandit」名義を使用 |

| 1951 | 「Korla Pandit Show」放映開始 |

| 1957 | Martin Denny『Exotica』がチャート1位に |

| 1960 | アメリカでエキゾチカブーム最盛期 |

| 1970 | テレビ出演減少、ラスベガスなどで演奏活動 |

| 1998 | 正体が公表される |

| 2014 | 映画『Korla』公開 |

| 2020 | 彼の録音が再発・アーカイブ化 |

図表:エキゾチカ文化の拡散

結論:虚構と真実のあいだで

コルラ・パンディットの人生は、芸術的創造と社会的制約の交錯点にあった。

彼の沈黙は、ある意味で最も雄弁な抗議だったのかもしれない。

エキゾチカの音は、単なる“南国風BGM”ではなく、

戦後アメリカ人の心の空白を満たす幻想装置だった。

その幻想を象徴する仮面の背後に、一人の黒人ピアニストの痛みと夢があったことを、

私たちは今、ようやく知ることができる。

参照/出典

- Wikipedia - Korla Pandit

- Wikipedia - Exotica (music)

- Wikipedia - Les Baxter

- Wikipedia - Martin Denny

出典:

出典: