序章:神話化されたDJ Harvey像

文:mmr|テーマ:単なるDJではなく、アナログ時代の最後の「シャーマン」について考察

DJ Harvey――その名前を聞くだけで、多くのクラブ・フリークたちの顔が緩む。

ロンドンの伝説的クラブTonka Sound Systemの共同設立者であり、90年代にMinistry of Soundのレジデントとして名を馳せ、2000年代にはイビザ、そして現在はロサンゼルスを拠点に活動する。

Harveyは語る。「レコードは俺の魂の断片だ。針を落とすとき、そこには神が宿る」。

この言葉は、彼のDJ観のすべてを物語っている。デジタル化が進んだ21世紀において、彼はなお“物質としての音楽”を信じ続けている。その信仰こそが、DJ Harveyという存在を伝説たらしめている。

第1章:レコードが「生きている」時代

1980年代のロンドン。Harveyはスケートボードとパンクを通じてストリートカルチャーに没頭していた。だが、やがてレコード店に通い詰めるようになり、12インチシングルの魅力に取り憑かれていく。

当時、レコードは単なる音源ではなく“触れられる文化”だった。ジャケットの質感、ライナーノーツの匂い、カッティングの深さ。それらすべてが“音楽体験”の一部だった。

彼が初めて買った一枚はGrace Jones『Pull Up to the Bumper』。

そのベースラインに体が勝手に動いた瞬間、HarveyはDJとしての宿命を悟ったという。

「俺にとってレコードは呼吸と同じ。音を吸って、出す。それだけだ。」

この“呼吸”の感覚が、のちに彼のミックス哲学——「テンポではなく空気で繋ぐ」——を生み出す。

第2章:Harvey流ディグ文化の本質

DJ Harveyのレコード収集は、単なるコレクションではない。

彼にとってレコードとは、「他人の人生の記録を預かる行為」だ。

マーケットやフリーマーケットを徘徊し、埃をかぶったレコードを掘り起こす。そこには音だけでなく、時間の痕跡が刻まれている。

Harveyは「人の指紋のついた盤ほど、音が生きている」と言う。

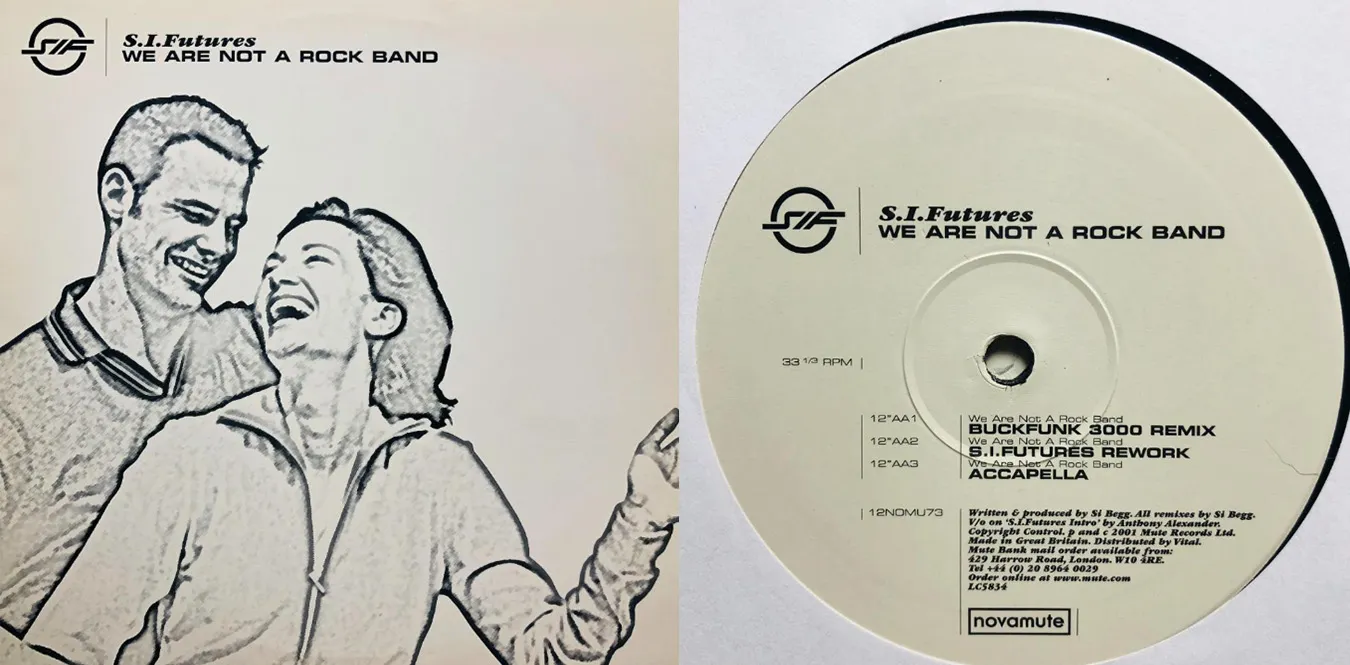

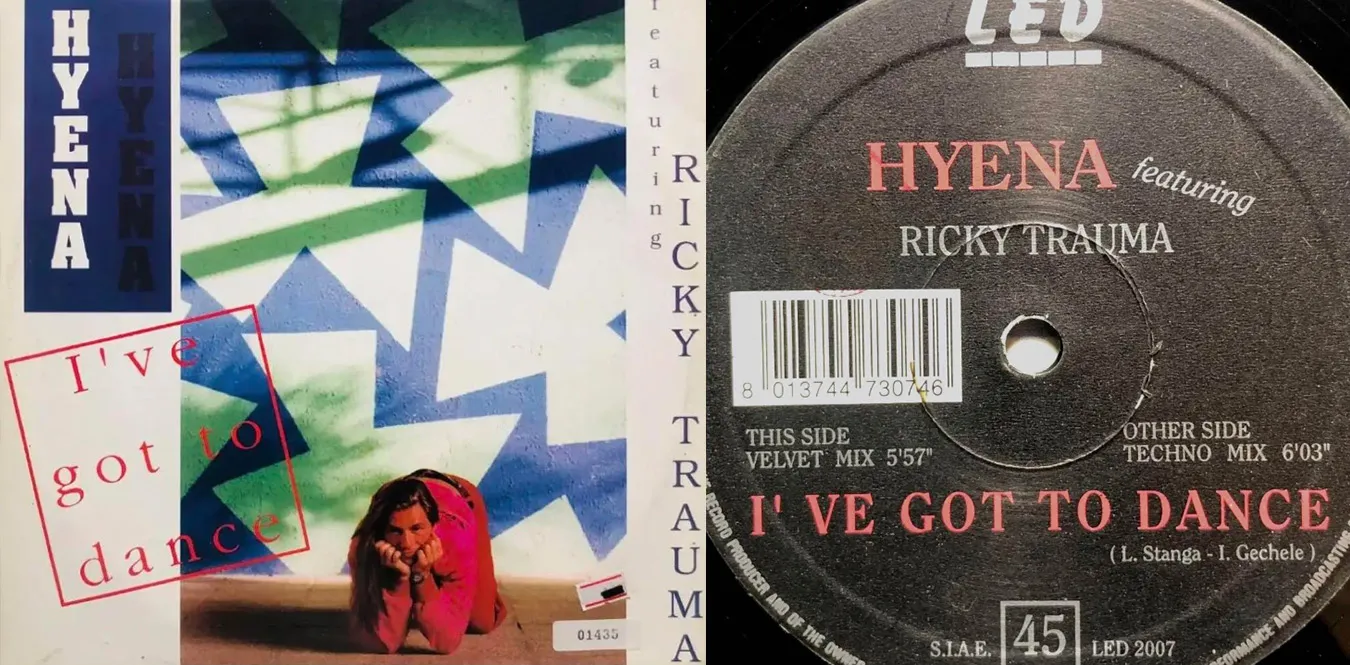

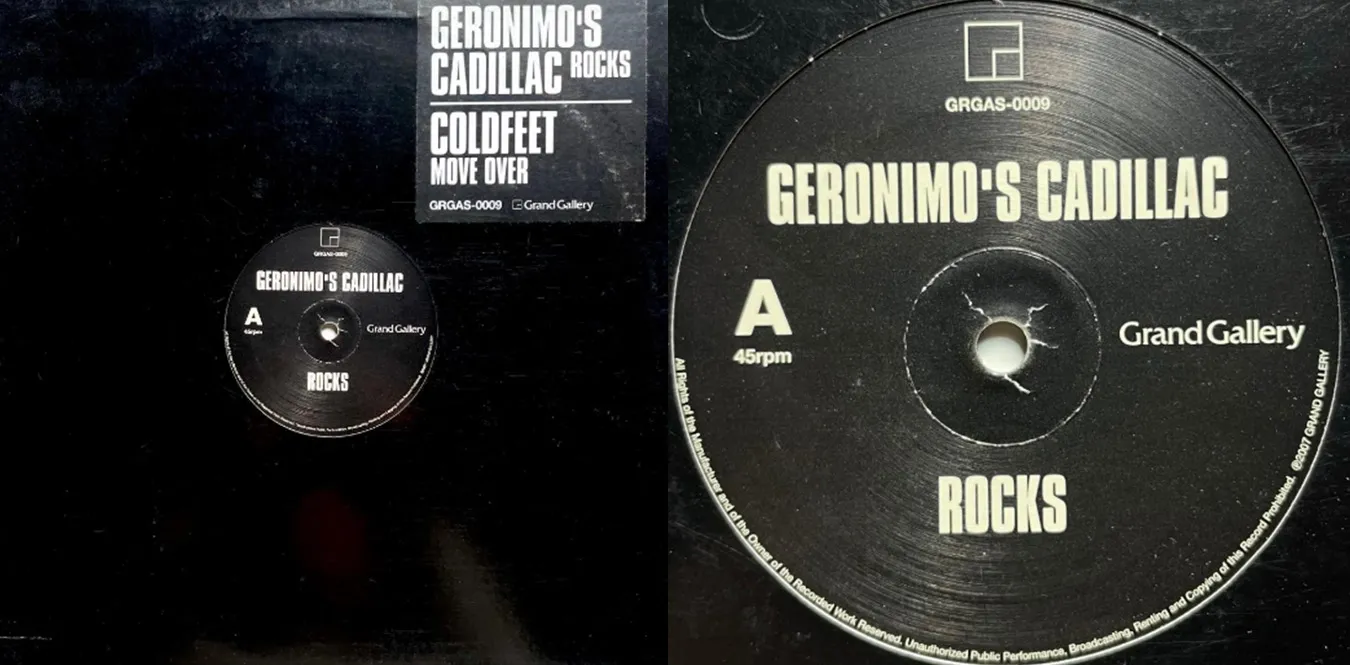

彼のセットには、知られざるイタロディスコ、70sロック、80sシンセ・ブギー、ハワイ産AORまでが混在する。

その選曲は無作為ではなく、“音の気流”を読む直感に基づいている。

彼のDJバッグはまるで旅の記録帳のようだ。どの盤も、どこかの夜の記憶を孕んでいる。

第3章:ロンドン〜イビザ〜LA、移動するレコード箱

Harveyのレコードは常に移動してきた。

ロンドンのアンダーグラウンドクラブからイビザのPikes Hotel、さらにはLAの倉庫イベントへ。

都市が変われば、音の響きも変わる。彼はその空気に合わせてセットを再構築する。

イビザ時代、Harveyは“Balearic”という言葉を再定義した。

それはジャンルではなく、「境界を溶かす感覚」だった。ロックもハウスもファンクも、同じ太陽の下で溶け合う。

その自由さが、のちのハーヴィーズ・セット(Harvey’s Set)を象徴するスタイルとなる。

「イビザでは、レコード箱の重さが心地よかった。

その重さこそ、音楽が現実の中に存在する証拠だった。」

第4章:サウンドと身体の距離感

HarveyのDJは、技術的というより身体的である。

針を置く、EQをひねる、フェーダーをなめらかに動かす。

その一連の動作は、まるで舞踊のようだ。

彼は「コンピュータが計算するグルーヴではなく、人間が“ずれる”グルーヴ」を重視する。

だからこそ、彼のプレイは常に生々しい。それは同時に、彼のレコード収集哲学と同根だ。

盤の歪み、ノイズ、スクラッチ音。すべてを“音楽の身体性”として受け入れる。

「音の傷跡が、美しい。」

この言葉には、Harveyの美学の核心がある。

第5章:デジタル時代のアナログ倫理

今日、DJの多くはUSBメモリ1本で世界を旅できる。

だがHarveyはいまだにレコード箱を抱えてツアーに出る。

彼にとってそれは「不便を通じて、音と再び対話する」ための儀式である。

一方で、彼はデジタルを否定しているわけではない。

彼のレーベル“Locussolus”では、アナログ録音とデジタル編集を融合させている。

つまり、彼にとって大切なのは「物理的な手触り」の持続であり、それがどの媒体に宿るかは二次的なのだ。

デジタルが抽象化した世界において、彼のレコードは「触覚の記録」として輝き続ける。

終章:蒐集から解放へ――音楽との共生

DJ Harveyは近年、インタビューでこう語っている。

「俺はもう“収集家”じゃない。ただ音楽と一緒に暮らしてるだけだ。」

この言葉には、40年以上にわたるDJ人生の果てに辿り着いた自由がある。

レコードを集めること、それは音楽を“所有”する行為ではなく、共に時間を生きることだった。

彼の家には、壁一面にアナログ盤が並ぶ。しかし、それらは決して静止したアーカイブではない。

Harveyが針を落とすたび、盤の中の時間が再び息を吹き返す。

その瞬間、過去と現在、アナログとデジタル、身体と音の境界が消える。

DJ Harveyとレコード収集――それは「音と共に生きる」という哲学そのものなのである。

年表:DJ Harveyの歩み(1980–2025)

DJ Harveyの音的宇宙構造

結語

DJ Harveyは、過去のレコードを未来の音として鳴らす。 その手つきのなかには、音楽という名の時間装置を操る魔術がある。 彼の存在は、デジタル時代におけるアナログの復権ではなく、 「音楽を生きること」そのものの再定義なのである。

DJ Harveyのレコード箱 ― ジャンル構成図

解説: Harveyのレコード箱は、ジャンルの混合を前提とした有機的アーカイブである。 特筆すべきは、「Rock」と「House」が同等に並ぶ点。 これは彼が常に“ジャンルではなくヴァイブスで繋ぐ”DJであることを象徴している。 また「Oddities(珍盤)」枠はHarveyの秘密兵器。アフターアワーズや朝焼けセットで発動する。

Harveyのディグ行動マップ(Record Digging Map)

(旅先・ローカルマーケット)"] B["中古レコード店探索

(店主との対話重視)"] C["試聴 & ジャケット直感判断"] D["音の“空気”で選定

(ジャンルより感覚)"] E["現地DJとのトレード

(互いの盤を交換)"] F["帰国後、再整理

(気候・時間帯別に分類)"] G["クラブセットで実戦投入

(盤の“場”適応を検証)"] H["Archive化 / 再録音 / Edit制作"] A --> B --> C --> D --> E --> F --> G --> H

解説: Harveyのディグ行動は、旅と出会いのプロセスである。 彼は常に“地場の匂い”を吸収するようにレコードを探す。 気温・湿度・光の色までも、選曲の感覚に影響を与えるという。 LAの砂漠で拾った盤と、東京・下北沢で見つけた盤が、同じセットで交わる。 それこそがHarveyの「バレアリック」哲学の真髄だ。

Harveyのプレイ環境における“音の循環”モデル

(Vinyl)"] B["Turntable & Mixer

(Technics / Rotary)"] C["Body Movement

(Dancefloor Interaction)"] D["Atmospheric Response

(Light, Air, Emotion)"] E["Feedback Loop

(Energy Recycle)"] end A --> B --> C --> D --> E --> A

解説: DJ Harveyのプレイは、音→身体→空気→感情→再び音という循環構造を持つ。 彼にとってDJブースは舞台ではなく、生態系(Ecosystem)なのだ。 この図は、Harveyがどのように“音を生かし続けているか”を視覚的に示している。

総括

これらを通して見えてくるのは、HarveyのDJ哲学が 単なる音楽再生ではなく「時間・身体・空間の調律行為」であるということだ。 レコード箱は彼の世界観そのものであり、 一枚一枚の盤が「記憶と経験の断片」として呼吸している。

.webp)